Краткий очерк истории русской медицины. III. Период иностранных влияний в русской медицине

Петровские реформы. Учреждение архиятерства. Роберт Эрскин и Иоганн Блюментрост. Реформы Фишера. Лесток. Деятельность Кондо- иди. Учреждение Медицинской коллегии. Медицинский департамент министерства внутренних дел. Местные медицинские учреждения. Приказы общественного призрения. Иностранные доктора и русские лекаря. Аптечное дело в России XVIII в. Учреждение Московского гофшпиталя, госпитали в Петербурге и Кронштадте. Воспитательные дома. Основание сифилитического отделения при Калинкинской больнице. Введение оспопрививания в России. Карантины против чумы. Вспышки чумы в Москве в 1771 г. Холерные бунты в XIX в. Госпитальные школы. Деятельность Николая Бидлоо. Антон де Тейльс. Внутреннее положение школ после Бидлоо и до реформ Кондоиди. Калинкинское училище и его судьба. Борьба партий. Основание медицинского факультета Московского университета. Первые преподаватели. Влияние Новикова и масонов. Устав 1804 г. Разгром Руничем и Магницким Петербургского и Казанского университетов. Реакция царствования Николая I. Устав 1835 г. Преобразование госпитальных школ в Медико-хирургические училища. Деятельность Франка и Виллие. Особенности русской терапии и хирургии в XVIII в. Ученики Бидлоо. Щепин. Деятельность Ивана Шрейбера. Влияние Бургава. Зыбелин и его воззрения. Проникновение в Россию броунизма. Профессор Мудрое. Московские хирурги. Иноземцев. Влияние последнего на русских врачей его эпохи. Перенесение на русскую почву философии Шеллинга. Велланский. Введение в России перкуссии и аускультации, Карл Зейдлиц. Анатом Загорский. Хирургическая школа Буша. Буяльский и его борьба с Пи- роговым. Раскол русского общества на славянофилов и западников.

Новый период в истории русской медицины начинается со времени Петровских реформ, т. е. эпохи, когда торговый капитал, после Северной войны, достиг своего мощного расцвета в стране и когда на вспаханной этими реформами почве начал понемногу развиваться в России промышленный капитализм. Вернее даже было бы сказать, что начало русской медицины совпадает с указанным историческим периодом, ибо все то, что было у нас до Петра Первого, только с большой натяжкой может быть названо медициной: были только отдельные иностранные врачи, были заботы об охране здоровья царской семьи и высших классов общества, но не замечалось никакой заботы об истинном насаждении и развитии широкой народной медицины, ибо не существовало такого объединяющего центра, который сорганизовал бы все медико-санитарное дело в стране. Лишь с основанием первых медицинских школ и учреждением центрального медицинского управления в начале XVIII в. кладется в России первый здоровый зародыш для дальнейшего развития русской медицины. Какие же социально-экономические причины вызвали эту реформу в медицинском деле? [23]

Торговый капитал не организовал производства: он брал готовое. Крестьянин сеял и жал хлеб, сапожник тачал сапоги, а купец приходил и брал, иногда давая в долг сырье, чтобы вернее закабалить мелкого производителя. Благодаря этому оказалось возможным собрать и двинуть на рынок огромное количество товара. Но при всем том самостоятельное мелкое производство, будучи малоподвижно по своей природе, не могло способствовать дальнейшему развитию у нас обрабатывающей промышленности. Поэтому с начала XVIII в. у нас начинают возникать фабрики и заводы. Так, первые железные заводы были основаны иностранцами: Виниусом в Туле и Марселисом в Костроме. И хотя вначале промышленность у нас была представлена главным образом иностранцами, но при Петре Первом делаются уже первые попытки насаждения отечественной промышленности. Таковы были заботы об устройстве полотняных мануфактур с сотнями рабочих, собранных в одном помещении, где можно было ткать полотно на всякие образцы и в любом количестве. Появляется в России новый промышленный класс, требующий свободного развития всех производительных сил страны. А так как для поднятия промышленности необходимо было поднятие народного образования, то Петр I, идя навстречу нуждам промышленников, создает различные профессиональные школы, среди которых появляются и первые медицинские училища (рис. 17).

Но несмотря на торжество промышленного капитализма, устройство государства в России оставалось таким, каким его создал торговый капитал для своих потребностей. В русских мануфактурах XVIII в. мастеровые были люди несвободные, а именно, либо крепостные хозяина мануфактуры, либо арестанты и солдаты, отданные в распоряжение хозяина начальством. Поэтому, несмотря на самые варварские наказания, употреблявшиеся на мануфактурах, из рабочего мануфактуры все же не удавалось выбить столько прибавочной прибыли, сколько можно было выжать из свободного кустаря. В силу этого большая часть русских фабрикантов XVIII в. разорялась и превращалась в скупщиков. В противоположность этому, торговый капитал в России окончательно вырос и окреп, причем благоприятным моментом для него оказалась происшедшая в середине XVIII в. в Англии промышленная революция. С этих пор в Англии начинается чрезвычайный рост городского, не земледельческого населения, и одновременно с этим совпадает большое оживление среди русских помещиков. Они начинают писать о том, что пшеница — самый выгодный товар и что России самой судьбой предназначено быть житницей Европы и источником пшеницы для всех западных стран. Отсюда стремление России к берегам Балтийского и Черного морей, приведшее к ряду войн, заполнивших собою весь XVIII и часть XIX вв. В результате этой внешней политики России мы видим рост у нас регулярной армии, откуда являлась потребность в создании кадра военных врачей. Таким образом, и первые медицинские школы были приспособлены главным образом к военным нуждам, и потому русская медицина XVIII в. на первых шагах своего развития представляется нам как преимущественно медицина военная. И если медицина XVII в. была медициной царско-боярской, то медицина послепетровской Руси была медициной дворянско-военной.

Рис. 17. Памятник Петру I на территории Главного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Госпиталь основан по именному указу Петра I от 25 мая 1706 г. о создании лечебного и учебного медицинского учреждения

Но одновременно с господством торгового капитала, выросшего у нас на хлебном вывозе, появляется у нас и чиновничество, или бюрократия. Люди совсем незнатного происхождения, они держали в руках огромную власть. При Петре чиновничество, усиленное вызванными из-за границы специалистами этого дела, окончательно сорганизовалось. Все служащие государству были распределены по Табели о рангах на четырнадцать классов. Значение человека в обществе измерялось тем, какое место в Табели о рангах он занимал, какой чин был на нем. Соответственно этому, и медицинскому управлению был придан характер бюрократического устройства, и во главе всего медицинского дела в России была поставлена Медицинская канцелярия с архиятерами. Правда, следует отметить, что в первую половину XVIII в., пока промышленный капитал имел еще достаточно сил, чтобы оказывать заметный отпор капиталу торговому, в русской медицине бился еще пульс здоровой жизни, внесенный в нее с помощью Петра голландцем Николаем Ламбертовичем Бидлоо (1670-1735). Но со времени Екатерины II, когда стали разоряться русские мануфактуристы, бюрократическая рутина окончательно пропитывает собою все медицинское дело в России и почти без изменений владеет им до возникновения земских учреждений.

Н. Бидлоо

Мы уже видели, что еще до Петра II существовал в России Аптекарский приказ, долженствовавший первоначально объединить все медицинское дело в стране, но затем ограничившийся обслуживанием нужд только царского двора. Петр I, отвечая новым потребностям времени, уничтожил в 1716 г. Аптекарский приказ, переименовав его в Канцелярию Главнейшей аптеки и изъяв в то же время все высшее медицинское управление из рук боярина в руки врача, причем во главе его был поставлен лейб-медик Петра, Роберт Эрскин (Robert Areskine), родом шотландец. Он был определен в должность архиятера, т. е. главного начальника всей медицинской части в России, и медицина сделалась с этих пор достоянием более широких, хотя и не всех еще слоев русского народа. Эрскин, искусный и образованный врач, прибывший в Россию еще в 1706 г., был человек болезненный и потому не смог объединить вокруг архиятерства всего медицинского дела. Так, вне его влияния оставался основанный Бидлоо военный госпиталь. Впрочем, Эрскин недолго оставался на своем посту и скончался в 1718 г., окруженный большим почетом. За время своего непродолжительного пребывания на посту архиятера он значительно усовершенствовал медицинскую часть в России. В функции архиятерства входило управление всей медицинской частью в стране, наем на должности, увольнение и оплата жалованья врачам и аптекарям, надзор за госпиталями, аптеками и медицинскими школами, а также борьба с эпидемиями.

После смерти Эрскина архиятером был Лаврентий Блюментрост (Laurentius Blumentrost, 1692-1755), сын лейб-медика царя Алексея Михайловича. Он родился в России и был затем отправлен в Германию для обучения медицине. По возвращении его в Россию он был назначен после Эрскина архиятером, причем в 1721 г. представил Петру I проект учреждения Медицинской коллегии, каковая вскоре была узаконена как правительственное учреждение, а в 1725 г. была переименована в Медицинскую канцелярию. В Медицинской канцелярии было два отделения: собственно медицинская канцелярия, находившаяся большей частью в Петербурге, и медицинская контора — в Москве, которые иногда менялись местами в зависимости от местопребывания архиятера. На долю Блюментроста выпало продолжать начатые Петром I реформы в медицинском деле. Вместе с Эрскиным он занимает вполне заслуженное место в рядах сподвижников Петра. Но деятельность Блюментроста была неожиданно прервана со вступлением на престол русских царей Анны Иоанновны. Дело в том, что реформы Петра, насаждаемые в России в интересах промышленного капитала, встречали противодействие в стране со стороны консервативного торгового капитала. С другой стороны, появившиеся после Петра в России в большом числе иностранцы большей частью мало были заинтересованы в дальнейшем экономическом процветании России и, отстаивая интересы своего иностранного капитала, видели в России только рынок для сбыта заграничных фабрикатов, только объект для преследования своих личных выгод с целью наживы. В этом отношении, являясь враждебными самостоятельному развитию нашей промышленности, они находили себе верного союзника в лице дворянства и торгового капитала. Отсюда прямая или замаскированная враждебность этих групп Петровским реформам. Борьба между собою этих двух общественных групп с русским капиталом, еще мало заметная при жизни Петра I, все более выявляется на всем протяжении XVIII и XIX вв. При преемниках Петра отражением этой борьбы было соперничество между так называемой русской партией, желавшей стране экономического и культурного прогресса, и немецкой партией, стремившейся подчинить себе в России все, что было возможно. Эта борьба партий не оставалась и без влияния на медицину. Поэтому, когда вместе с Анной Иоанновной усилилось в России влияние немецкой партии, вместе с ее появлением был удален от дел и Блюментрост.

И. Блюментрост

После удаления Блюментроста было уничтожено также и архиятерство, взамен чего и было учреждено в Москве особое коллегиальное управление медицинской частью, так называемое Докторское собрание. Но неурядицы в Докторском собрании вызвали в 1732 г. необходимость вновь восстановить архиятерство и Медицинскую канцелярию. Во главе медицинского дела, после непродолжительного архиятерства Рюгера, вскоре бежавшего за границу, стал Иоганн Бернгард Фишер (1685-1772), талантливый администратор, много содействовавший поднятию медицинского образования в России. Это был умный и энергичный человек, хотя и самовластный, любивший науку и учение. Он ввел строгую отчетность в расходах Медицинской канцелярии, определил положение больших госпиталей изданием в 1735 г. генерального регламента о госпиталях. Предметом особенной его заботы было поддержать после смерти Бидлоо московскую медицинскую школу от распада. Это было тем более необходимо, что, вследствие войны и чумы 1738 г., московские госпиталя лишились почти всех своих преподавателей. Волей-неволей пришлось Фишеру определить в московскую школу первого попавшегося ему под руку человека, и таким оказался доктор при Главной Московской аптеке Антон де Тейльс, с презрением относившийся к русскому народу, так как, по его мнению, «русские вообще неспособны к серьезному образованию», в том числе не в состоянии они постигнуть тайну медицинской науки. Однако, несмотря на такое отношение к делуде Тейльса, назначение его в московскую школу может быть поставлено в заслугу Фишеру, ибо лишь благодаря этому удалось спасти от распада школу после смерти Бидлоо. Другой заботой Фишера было организовать medicinam publicam, т. е. медицинскую полицию. Когда Медицинская коллегия была переименована в Медицинскую канцелярию, при ней был образован особый род службы, службы «физических дел», предметом ведения которой были заботы об охране народного здоровья и освидетельствование живых лиц. Для этой цели в Москве и Петербурге были введены штадтфизики, которые должны были осматривать аптеки, ботанические сады, арестовывать знахарей и шарлатанов, производить судебно-медицинские вскрытия, осматривать больных в губернских канцеляриях, свидетельствовать рекрутов, производить экзамены лекарей и подлекарей при поступлении их на службу.

Г. Лесток

Архиятера Фишера постигла судьба Блюментроста, и когда с воцарением Елизаветы Петровны у власти стала русская партия, он был удален от дел. Следует отметить, что в происшедшем перевороте значительное участие принимал французский посланник при русском дворе, который, взирая на возрастающее могущество Пруссии, не мог оставаться равнодушным к усилению немецкого влияния в великой восточной империи. Мы, таким образом, видим, что еще в XVIII в. сходились пути русских и французских промышленников, являясь одновременно враждебными интересам промышленников немецких. Следствием происшедшего переворота было то, что на посту архиятера появился ставленник французского посла Герман Лесток (1692-1767), бывший лейбмедиком Елизаветы Петровны еще в царствование Екатерины I. На другой же день после вступления на престол Елизаветы Лесток «за его особенные верные и давние услуги и чрезвычайное искусство» был возведен в чин действительного тайного советника и назначен первым лейб-медиком и главным директором Медицинской канцелярии и «всего медицинского факультета в России» с жалованьем в 7000 рублей в год. Приняв в свое ведение «медицинский факультет», он прямо сознался, что ничего не смыслит в администрации, и избрал себе опытных помощников, Кондоиди и Лерхе. Сам же он больше занимался придворными интригами, пока не попался и был посажен в Петропавловскую крепость. С его именем связано постановление о том, чтобы все распоряжения Медицинской канцелярии писались не на немецком, а на русском языке.

После падения Лестока непродолжительное время должность архиятера занимал Герман Каау Бургав, племянник знаменитого голландского клинициста. На смену ему явился Павел Захарович Кондоиди, деятельность коего была особенно благотворна для судеб русской медицины. Грек по происхождению, Кондоиди родился на острове Корфу, и в царствование Петра Первого был перевезен своим дядей в Россию в молодых годах. Медицинское образование он получил в Лейдене, после чего возвратился в Россию, где был определен на службу в Украинский корпус. Здесь вскоре он был назначен генеральным штаб-доктором в армию Миниха. На этой должности он проявил себя рядом весьма целесообразных мероприятий. Прежде всего он составил инструкцию для штаб-докторов из 18 пунктов, заключавшую все их обязанности и права. Затем он установил должности инспекторов госпиталей и, наконец, учредил ученые совещания врачей армии. При воцарении Елизаветы он был вызван Лестоком в Петербург, и когда Лесток уехал с двором в Москву, то Кондоиди было поручено управление всеми делами петербургской конторы. Первым актом деятельности Кондоиди было распоряжение составить список всех врачей с указанием их службы. Затем он установил срок учения и экзамены в медицинских школах, основал четыре полевые аптеки со штатами для них и многое другое. После смерти Германа Бургава Кондоиди был назначен главным директором Медицинской канцелярии. Вступив в должность, он прежде всего озаботился приведением в порядок госпитальных школ, где в это время стало господствовать среди учеников пьянство и разврат и где, для того чтобы заставить учеников прилежно учиться, стали применять телесные наказания. Кондоиди с большой энергией берется за преобразование всего учебно-медицинского дела в России. Он озаботился о хорошем содержании учеников, отменил телесные наказания для них, выписывал профессоров из-за границы, устроил медицинскую библиотеку. Далее он ввел обязательное вскрытие в больницах трупов умерших для определения причин смерти, учредил акушерские курсы в Петербурге и Москве, устроил карантины на юге, организовал снабжение госпиталей лекарствами и вообще явился реформатором всего нашего медицинского законодательства. Умер он в 1760 г. Его деятельность оставила неизгладимый след в истории русской медицины и так же, как и деятельность Блюментроста, проникнута духом Петровских реформ.

После Кондоиди дела Медицинской канцелярии пришли во временное расстройство, а с воцарением Екатерины II архиятерство было и вовсе упразднено. Но в истории русской медицины архиятерство на протяжении полувека своего существования, от Петра I до Екатерины II, сыграло свою крупную культурную роль для медицинской истории России. Это была первая теоретическая и практическая попытка объединить в одном центральном учреждении все медицинское дело в стране. Со времени Екатерины II, и особенно Александра I, начинается постепенное раздробление медицинского управления по различным ведомствам, и только в наше время, после Октябрьской революции, мы вновь видим попытку объединить все медицинское дело в одних руках. В этом отношении мы усматриваем преемственную идейную связь между петровским архиятерством и современным нам наркомздравом.

Царствование Екатерины II (1762-1796) может быть разделено на две половины: вначале Екатерина шла по пути, указанному Петром I. В это время она увлекается просветительными идеями французских энциклопедистов, высказывает в своем «Наказе» либеральные идеи, ставит на очередь дня вопрос о реформе училищ. Но когда стали сказываться в России экономические последствия развившегося хлебного вывоза за границу, и особенно когда до России докатились раскаты Французской революции, стало обнаруживаться то общее изменение курса внутренней политики, которым отличались царствования всех последующих русских императоров. Возведенная на престол усилиями дворянской партии, Екатерина II совершенно порывает во вторую половину своего правления с русскими промышленниками и в дальнейшем всю свою государственную деятельность направляет в интересах дворянского сословия, так что с этих пор самодержавная власть в России становится классовой формой господства дворян. В 1785 г. опубликовывается Жалованная грамота дворянству, по коей дворяне получали как личные, так и имущественные и корпоративные права. Образование, суд, государственное управление — все с этих пор приноравливается к интересам дворянства. Всякое свободное проявление независимой мысли, враждебное существующему строю, подавляется в самом начале. В связи с этим направлением политики медицинское дело также было изъято из рук врачей и передано в 1763 г. в руки чисто бюрократического учреждения, Медицинской коллегии. Изъятие санитарного дела из рук медиков лицемерно объяснялось недостаточным количеством последних, а также ходячим утверждением исхода XVIII в., будто специалисты-медики вовсе не способны к охранению народного здоровья от разных случайных явлений, действующих губительно на народ. Впрочем, доля истины имелась в этом утверждении, ибо ничтожному тогдашнему медицинскому персоналу едва ли было впору справиться с прямыми лечебными задачами.

Открытая в 1763 г. Медицинская коллегия представляла собою коллегиальное учреждение с президентом во главе ее. Последний в заседаниях коллегии пользовался только одним голосом, тогда как раньше архиятеры были единоличными правителями. Первым президентом Медицинской коллегии был барон Александр Иванович Черкасов (1728-1788), который, не будучи врачем, страстно любил медицину и следил за ее развитием. Во время своего пребывания в Англии он из любви к науке слушал лекции знаменитых медиков, а в 1762 г. написал «план устройства правильного медицинского управления». Русские врачи были ему весьма многим обязаны, и в истории медицинского сословия он останется навсегда памятен тем, что был постоянным заступником за своих подчиненных. При учреждении коллегии по инструкции, данной ей, в ее функции входили две задачи: «сохранение врачеванием народа в империи» и «заведение российских докторов». Барон Черкасов, в бытность свою на посту президента коллегии, развил неутомимую деятельность, согласно полученной инструкции. Благодаря его стараниям в 1764 г. был открыт при Московском университете медицинский факультет, улучшено преподавание в госпитальных школах. Он содействовал также введению оспопрививания в России, а в 1764 г. издал указ, по которому Медицинская коллегия получила право давать звание доктора медицины, тогда как до тех пор звание доктора медицины можно было получить только в иностранных университетах. Этот акт барона Черкасова вызвал против него ненависть со стороны иностранных врачей и немецкой партии, которые ждали только случая, чтобы захватить в свои руки медицинское управление.

А. И. Черкасов

Когда в 1788 г. в Медицинской коллегии была обнаружена растрата сумм, то над должностью президента был поставлен главный директор коллегии. Первым директором был ставленник немецкой партии, барон Иван Федорович Фитингоф (1720-1792), деспот по природе, не терпевший никаких возражений. О коллегиальном управлении пришлось совершенно забыть, и Фитингоф по собственному произволу раздавал места и кафедры, возводил в степень доктора и т. п. Полную противоположность Фитингофу представлял его преемник, граф Алексей Иванович Васильев (1742-1807), который искренно стремился к преобразованию медицинских школ, результатом чего был проект об учреждении Медико-хирургической академии.

Дальнейшую эволюцию претерпело центральное медицинское управление в России при Александре I с учреждением министерств. В 1803 г. исчезло центральное единое медицинское управление и разбилось по отдельным ведомствам на дворцовую медицину, военную, гражданскую, морскую и т. д. Все врачи этих ведомств, частью через своего главного врача, частью через посредство Медицинского департамента Министерства внутренних дел, подчинялись соответствующим министерствам. Одновременно с этим, при Министерстве внутренних дел был образован Медицинский совет, высшее врачебно-ученое учреждение, для рассмотрения вопросов охранения народного здоровья, врачевания и экспертизы. Его ведению подлежали мероприятия, касающиеся медицинского устройства и врачебно-санитарной части. Кроме того, Медицинский совет давал заключения по делам медицинского характера, вносимым на его рассмотрение разными другими ведомствами. В его функции входило также составление фармакопеи, выработка таксы за судебно-медицинские исследования, признание за минеральными источниками общественного значения, рассмотрение медицинских свидетельств и дипломов иностранных университетов. В составе Медицинского совета были председатель, восемнадцать непременных членов, совещательные члены и ученый секретарь. Последний заведовал канцелярией совета и докладывал министру внутренних дел обо всех делах его. Во главе Медицинского совета сначала стояли обычные чиновники, и лишь с Николая I на эту должность стали назначаться врачи. В общем, за небольшими изменениями, структура этого учреждения в таком же виде сохранилась до конца XIX в. [24].

А. И. Васильев

Сравнивая между собою положение медицинского управления во времена архиятерства, Медицинской коллегии и Медицинского совета, мы видим постепенный регресс, объясняемый упадком влияния промышленного класса и возрастанием роли дворянства. Архиятерство, плоть от плоти эпохи Петровских реформ, объединяло всю медицинскую часть в стране, создавая плодородную почву для дальнейшего развития русской медицины. И действительно, деятельности архиятеров должны мы приписать тот факт, что на ниве русской медицины могли в ту раннюю эпоху появиться такие выдающиеся для своего времени явления в медицинском мире, как преподаватели госпитальных школ, Щепин и Шрейбер, о которых нам еще придется говорить. Медицинская коллегия уже находилась под влиянием двух взаимно противоположных исторических факторов — реформ Петра I и Жалованной грамоты дворянству, данной Екатериной II русским землевладельцам. Поэтому результаты деятельности Медицинской коллегии были менее ощутительны для русской медицины. Наконец, Медицинский совет появился в эпоху расцвета дворянского государства и потому не только не оказал благотворного влияния на медицину, но подчас тормозил ее дальнейшее прогрессивное развитие.

Обращаясь от центрального медицинского управления к управлению местному, мы замечаем здесь гораздо меньше планомерной организации, нежели в центре. Мы уже видели, что медицина в России, а следовательно, и центральное медицинское управление были приноровлены к потребностям военного ведомства. Для обслуживания же всего остального населения в города назначались такие врачи, которые не годились для военной службы, обычно состарившиеся, дряхлые. Города обязаны были содержать таких врачей на свои доходы и давать им, кроме денежного содержания, еще бесплатную квартиру. Только в Петербурге и Москве существовали должности штадтфизиков, получавших содержание от правительства. Архиятер Фишер учредил должности постоянных городовых врачей, с одинаковым повсюду содержанием, «для пользования обывателей в их болезнях». Однако городовые магистраты неохотно соглашались содержать врачей, не оценивая всей важности санитарного обеспечения народа. Кроме того, большинство врачей были иностранцы, плохо говорившие по русски и с пренебрежением относившиеся к русскому «простому народу», ибо они считали себя обязанными служить правительству, а не народу. Жители же, не доверяя лекарям, особенно во время бироновщины, редко обращались за помощью к «басурману», тем более что врачи держали себя, как в завоеванной стране. К тому еще надо принять во внимание, что русский народ в то время был в массе невежествен, считая болезни наказанием Божьим за грехи. Поэтому лечение считалось греховным сопротивлением ниспосланному от Бога наказанию, и для излечения надо было умилостивлять только святых угодников.

При Екатерине II, когда у власти стала дворянская партия, все заботы о народном благе были переданы в 1775 г. Приказам общественного призрения, состоявшим из председателя, губернатора и трех членов депутатов, по одному от дворянства, купечества и поселян. Приказы общественного призрения, ведавшие медициной в городах до введения земских учреждений, были насквозь проникнуты формализмом и рутиной.

При Павле I были учреждены губернские врачебные управы, впоследствии преобразованные во врачебные отделения губернских правлений, во главе которых находились медицинские инспектора, долженствовавшие наблюдать за госпиталями и аптеками. Наконец, в 1852 г. для принятия мер к предупреждению эпидемических заболеваний были учреждены Комитеты общественного здоровья, в состав которых входили предводитель дворянства, исправник, городовой врач, городской голова и старшее в городе духовное лицо.

Все эти учреждения в своих работах руководствовались распоряжениями, исходящими из центра. Чиновники, не имевшие никакого понятия о медицине и ее требованиях, писали приказы и циркуляры, чиновники же их исполняли, и живая действительность отходила на задний план перед чисто формальным отношением к делу. Врач рисовался народу в образе грозного чиновника, приезжавшего то на вскрытие мертвых тел и установление виновных, то на искоренение болезней с помощью административных мер и наказаний. В деятельности врачей не видно было никаких положительных мероприятий, которые могли бы внушить народу доверие к служителям медицины. Все лечение обыкновенно начиналось и оканчивалось или кровопусканием, или липовым цветом. Отсюда отрицательное, подчас прямо враждебное отношение к врачам, отсюда холерные беспорядки и волнения, отсюда вера народа в знахарство, этот исконный суррогат медицинской помощи у русского народа. Так, мало-помалу налаженное у нас стараниями Петра I врачебное дело стало приходить в состояние полного разложения. Под влиянием самых невообразимых злоупотреблений, лихоимства и хищений упадок медицинских учреждений шел быстрым темпом, параллельно упадку всякого рода других учреждений. Госпитали и больницы разрушались и превращались в кучу обломков. И все это сопровождалось льстивыми восхвалениями неусыпной бдительности и мудрости начальства, почти сплошь состоявшего из представителей дворян.

Кто же был в эту эпоху представителем медицинской деятельности, какие группы несли высокое служение культу Эскулапа в те времена? Среди разнообразной толпы медицинского сословия не было равенства. Были привилегированные врачи и были парии, были богатые и были бедняки. Верхушку медицинской общественной лестницы занимали доктора медицины, большей частью иностранцы, которые при приезде в Россию подвергались особому экзамену. Со времен Петра I доктора в войсках были в ранге капитана, но дальнейшего движения в чинах для них не существовало. Только Кондоиди установил для врачей возможность дальнейшего производства в чинах. Тем не менее положение врачей в армии было незавидным, и дворянское офицерство обращалось с врачами грубо и насмешливо. Ниже докторов были лекаря, выпускавшиеся из госпитальных школ. После шестилетней государственной службы они производились в штаб-лекаря. Жалованье врачи получали наполовину деньгами, наполовину сибирскими товарами. Еще ниже положение занимали подлекаря, которые не пользовались правом практики, но на военной службе могли заменить лекарей.

Среди дипломированных врачей не было специализации, и они должны были владеть всеми отраслями медицины. Но наряду с ними существовали особые эмпирики, специализировавшиеся в той или иной отрасли медицинской науки. Сюда прежде всего относятся зубные врачи, впервые появившиеся в остзейских губерниях, а затем проникшие в остальную Россию. Далее, таковы же были особые специалисты по глазным болезням, появившиеся в большом количестве и переходившие с переносным ящиком инструментов с места на место, а иногда имевшие даже собственные лечебницы. Но из всех лечебных специальностей наиболее славились специалисты по операции каменной болезни. В Москве была даже учреждена особая школа литотомистов[*]. Акушерки появились у нас еще во времена Петра I. Первые повивальные бабки прибыли в Россию в 1712 г. вместе с женой царевича Алексея, брауншвейгской принцессой. В 1740 г. появилась в России некая повивальная бабка, по имени Энгельбрехт, которая обладала такими основательными знаниями, что была даже рекомендована Блюментростом к царскому двору. Обыкновенно повивальные бабки у нас были родом из Голландии, поэтому их называли «бабка голландская», или просто «умная голландка».

К числу эмпириков могут также быть отнесены и так называемые «цесарцы», или «венгерцы». Когда с расширением знаний в народе авторитет знахарства стал падать, благодаря тому что оно, будучи сопряжено с некоторыми суеверными обрядами, пугало воображение, то на смену ему появилось лечение бродячих шарлатанов, цесарцев, или венгерцев. Эти венгерцы с большими коробками на плечах переходили из города в город, из деревни в деревню и продавали пузырьки и коробочки против всех болезней. Особенной популярностью пользовались средства против «подкатывания под сердце» у женщин и против «трясучей лихорадки». Этих непризнанных врачевателей развелось в России так много, что архиятер Блюментрост вынужден был испросить у Сената особый закон об их преследовании. Впрочем, закон этот очень слабо исполнялся. Таким образом, в данном случае мы видим здесь некоторую аналогию с положением медицинского сословия в Западной Европе в Средние века. Там наряду с учеными врачами были ремесленники своего дела, цирюльники. То же самое было и у нас. Но так как ремесленные цехи в России не приобрели того значения, что на Западе, то и влияние эмпириков на развитие русской медицины было невелико.

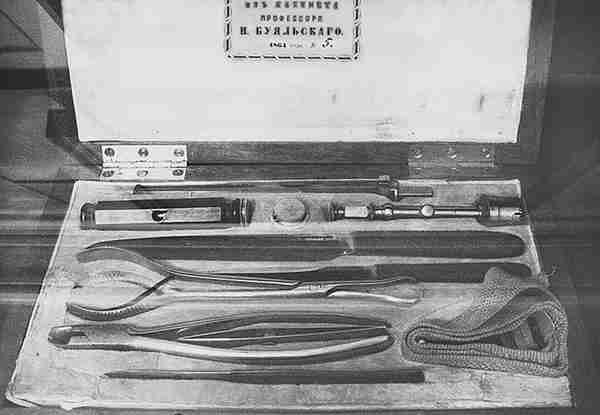

Обращаясь теперь к изложению результатов медицинской деятельности за описываемый период, мы видим, что она обнимала собой три различные отрасли: аптечное дело, госпитальное дело и санитарное дело. Что касается аптек, то к началу XVIII в. в Москве существовали только две аптеки, верхняя и нижняя, о которых нам приходилось уже упоминать. При Петре I появились, вместе с основанием госпиталей, госпитальные аптеки, а вскоре затем и полевые аптеки в войсках. Последние сосредоточивали в себе все медицинское хозяйство части войск, к которой были приписаны. Одновременно с правительственными аптеками появились и вольные аптеки, которые пользовались правом беспошлинного ввоза лекарств из-за границы. При аптеках были «аптекарские огороды», служившие запасными магазинами аптечных материалов и обширными лабораториями для фармацевтических операций. Но большинство лекарств выписывалось из Голландии, с которой Россия находилась в особенно оживленных торговых сношениях. Следует указать, что в начале наряду с чисто рациональными средствами еще долго были в ходу такие мистические лекарства, как сало псовое, мясо змеиное, заячьи лодыжки и многие другие. Вообще, на аптеку смотрели, как на складочное место, в котором можно найти все редкостное и иностранное. Так, в 1707 г. царский двор потребовал из аптеки лака и красок для окраски императорской яхты, в 1737 г. потребовали пять фунтов сулемы для фейерверка и мышьяка для истребления мышей. Посуда для аптеки стала получаться с 1736 г. с Ямбургских стеклянных заводов. Инструментальных заводов тогда еще не было, и их заменяли опытные мастера инструментального дела, находившиеся в ведении главных аптек. Поэтому содержание в исправности хирургических инструментов было функцией главных аптек. При полках существовали особые полковые наборы, в состав коих с 1738 г. были введены турникеты. Первые хирургические фабрики были основаны при бароне Черкасове в Петербурге и Тобольске. Фармакопея впервые была издана в 1778 г. Для обучения аптечному делу в главные аптеки принимались ученики, которые здесь знакомились с основами фармации, а через 4-5 лет экзаменовались на степень гезеля. При экзаменах на гезеля ученик должен был показать, что он «умеет гнать воды и олеи, делать экстракты, и соли, соки и полевые травы, которые официальными называются, сушить и ощипывать, и малое число по латыни читать и писать и коликое число рисовать». После экзамена гезели направлялись в полевые аптеки на несколько лет, чтобы приготовиться к экзамену на степень провизора. После экзамена они возвращались в главную аптеку, где получали звание аптекаря (рис. 18).

Рис. 18. Гражданская аптека XVIII в. (иллюстрация из книги Мирского М. Б., 1996)

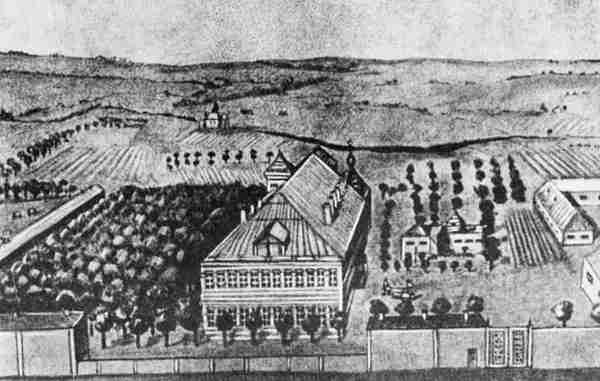

Широко развернулось в послепетровской Руси госпитальное дело. Первой больницей в России в настоящем значении этого слова был Московский «гофшпиталь», построенный в 1706 г. по указу Петра I за рекой Яузой против Немецкой слободы «в пристойном месте для лечения болящих людей». Этот госпиталь был не только первым больничным учреждением, но также и первой медицинской школой. Госпиталь был деревянный и состоял из нескольких двухэтажных флигелей. Содержался он сначала на средства Монастырского приказа, а с 1755 г. перешел из синодального ведомства в военное (рис. 19, 20 и 21).

Рис. 19. Московский госпиталь в начале XVIII в. В мае 1737 г. это здание сгорело, в 1739 г. его отстроили заново, но в 1756 г. на его месте было построено каменное здание с домовой церковью. В январе 1755 г., в царствование императрицы Елизаветы Петровны, госпиталь передан в Военное ведомство и переименован в Московский генеральный сухопутный госпиталь (иллюстрация из книги Мирского М. Б., 1996)

Рис. 20. Главный корпус Московского генерального сухопутного госпиталя в начале XIX в. Здание построено в 1797-1802 гг. по проекту московского архитектора Ивана Еготова

Рис. 21. Первое здание Московского госпиталя в 2006 г. В настоящее время в нем находится неврологическое отделение и домовая церковь. Это самое старое здание на территории Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко

Рис. 21. Первое здание Московского госпиталя в 2006 г. В настоящее время в нем находится неврологическое отделение и домовая церковь. Это самое старое здание на территории Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко

Главным источником средств госпиталя были доходы с монастырских вотчин, но наряду с этим были и другие источники. Сюда относится прежде всего «сбор с венечных памятей», т. е. налог с лиц, вступивших в брак. Далее, средства его составляли так называемые лазаретные и штрафные деньги. Под лазаретными деньгами подразумевались вычеты, делавшиеся в пользу госпиталя из жалованья чиновников, а штрафные деньги составлялись из взносов лиц, не явившихся на духовную исповедь. Хозяйственные обязанности в госпитале несли крестьяне из приписанных к госпиталю волостей Монастырского приказа. Обязанности же фельдшеров исполняли ученики госпитальных школ.

В административном отношении Московский госпиталь подчинялся Синоду, а не Медицинской канцелярии. Архиятер Эрскин совершенно не вмешивался в дела госпиталя, а его преемник, Иван Блюментрост, хотя и стремился подчинить себе госпиталь, но ему это не удалось, благодаря сопротивлению Синода и поддержке главного доктора госпиталя, Н. Бидлоо, которую тот оказывал Синоду.

При Анне Иоанновне было учреждено еще три «генеральных» госпиталя — два в Петербурге, сухопутный и морской, и один в Кронштадте. Для объединения управления госпиталями архиятер Фишер представил в 1736 г. императрице проект подчинения всех госпиталей медицинской канцелярии и составил свой «генеральный регламент о госпиталях», первый русский госпитальный устав. Наконец, в 1755 г. все госпитали перешли в Военное ведомство. Рядом с генеральными госпиталями существовало большое количество полевых госпиталей, находившихся со времени Кондоиди под контролем инспекторов госпиталей. Эти инспектора, люди военные и совершенно незнакомые с медициной, не раз вступали в пререкания с главными врачами и сильно мешали рациональной постановке дела в лазаретах. Впрочем, следует отметить, что сам Кондоиди впоследствии жалел об учреждении должности инспекторов, находя это со своей стороны ошибкой. Что касается гражданских больниц, то первая городская больница в Петербурге, Обуховская, была основана в 1784 г. и рассчитана на 400 больных[*]. Но во время Фитингофа госпитальное дело стало приходить в упадок, так что к началу царствования Павла I во всей России не оставалось ни одного госпиталя, где бы можно было мало-мальски удовлетворительно разместить 200 человек больных. В Петербурге, Москве, Киеве и других городах не было ни одной госпитальной палаты, в которой больные были бы защищены от сквозного ветра и дождя. Кронштадтский госпиталь почти совсем разрушился, а в Московском теснота была так велика, что на одной кровати помещалось по два больных или на двух кроватях по трое больных.

К числу госпиталей могут быть также причислены и открытые Екатериной II в Петербурге и Москве воспитательные дома, эти прообразы современных учреждений по охране материнства и младенчества. Первая мысль об открытии воспитательных домов в России принадлежит известному государственному деятелю Екатерининской эпохи И. И. Бецкому (1704-1795)[*]. В докладе императрице он представил проект и план воспитательного дома в Москве и госпиталя для бедных родильниц. Открытие этого воспитательного дома последовало в 1764 г. (рис. 22). Через шесть лет по инициативе того же Бецкого был устроен воспитательный дом в Петербурге при Смольном монастыре. Средства воспитательных домов составили частные пожертвования, а также доходы с игорных карт. Чтобы предотвратить бесчеловечное обращение с младенцами, за каждого принесенного ребенка выдавалось вознаграждение. Но как все учреждения этой эпохи, когда бюрократия и дворянство управляли страной, воспитательные дома далеко были не на высоте положения. Это явствует хотя бы из того, что в течение первых двенадцати лет по открытии воспитательного дома в Петербурге смертность детей в нем достигла 89 %.

Рис. 22. Воспитательный дом в Москве в начале XIX в. (иллюстрация из книги Губерта В., 1896)

Больничное призрение душевнобольных начинается у нас с конца XVIII в. Вначале помешанные содержались при полицейских домах. Но когда их накопилось так много, что содержание их стало обременительным, то в 1779 г. были открыты в Петербурге больница и «Долльгауз»[*] для душевнобольных, причем содержание последних было поручено петербургскому генерал-полицеймейстеру.

Оригинальным лечебным учреждением являлись в те времена также так называемые «бадерские бани». В 1728 г. некий Яков Кентер получил привилегию на открытие таковых бань «для лечения наружных болезней мануальным художеством», т. е. гимнастикой, массажем, ваннами, клистирами и кровопусканием. По-видимому, это было что-то вроде средневековой цирюльни.

Обращаясь от медицины лечебной к санитарным мероприятиям, мы почти не замечаем на этом поприще каких-либо существенных достижений. Единственное, на чем мы можем остановить свое внимание, — это тот упоминающийся в исторических документах факт, что при Петре I введен был надзор за пищевыми припасами. Но насколько достигал цели этот надзор, нам неизвестно. Зато усиленное внимание правительства и медицинского управления привлекали к себе эпидемические болезни. В этом отношении особенное значение имеют сифилис, оспа и чума.

Сифилис, как мы уже знаем, проник в Россию из Польши, и поэтому русские называли его польской болезнью. В XVIII в. он особенно распространился среди населения России, свив себе прочное гнездо среди аристократического офицерства гвардейских полков. С другой стороны, благодаря невежеству русской деревни он внеполовым путем распространялся среди русских крестьян, сделавшись там бытовым явлением. Русское правительство, как большинство и других правительств того времени, в борьбе с этой болезнью не было в состоянии уничтожить те социальные причины, которые порождают это великое зло, и ограничилось тем, чтобы обезопасить высшие классы общества, ведущие веселую и разгульную жизнь, от заражения этой инфекцией. Поэтому в 1763 г. был издан указ, по которому было предписано устроить особый дом для помещения женского отделения сифилитической больницы. Больные «французской» болезнью «бабы и девки» присылались сюда для лечения из острога и из полиции. Взамен этой сифилитической больницы в 1782 г. была открыта за Калинкиным мостом больница для «прилипчивых, секретных» болезней, каковая в 1802 г. была передана в приказ общественного призрения[*]. Нечего и говорить, что эти «сифилитические дома» нисколько не способствовали уменьшению этой социальной болезни.

Значительно более повезло в России борьбе с натуральной оспой. Эта болезнь, поражавшая в XVIII в. почти все страны Европы, не пощадила и России. Но нам в этом отношении повезло благодаря тому случайному обстоятельству, что в 1730 г., пятнадцати лет от роду, скончался от оспы император Петр II. В силу этого Медицинская канцелярия стала измышлять всевозможные способы борьбы с этой эпидемией. В 1741 г. она разослала циркуляр, чтобы все лица, у кого дома есть больные оспой, доносили бы о том Медицинской канцелярии. Кроме того, таким лицам в течение шести недель запрещалось ездить ко двору. За этими циркулярами в 1754 г. следовал новый циркуляр, по коему лица, у которых есть больные оспой, не имеют права ездить на дом к лейб-медикам, а последние не смели в свою очередь ездить к таким больным. Вместе с этим был назначен для лечения оспенных больных один доктор и два лекаря, которые должны были отказаться от всякой другой практики. Оспенные или сыпные доктора получали 600 рублей в год жалованья и 200 рублей на квартиру. Но домовладельцы до того побаивались этих докторов, что не пускали их к себе на квартиру. Наконец, в 1783 г. были основаны в Петербурге два «оспенных дома», где в широких размерах стала производиться прививка оспы [25].

Т. Димсдэль

В особенности замечателен в истории русской медицины 1768 г., как год введения оспопрививания в России. В этом году натуральная оспа так сильно распространилась по России, что из всего числа рождавшихся младенцев едва одна четвертая часть достигала совершеннолетия. Остальные же большею частью умирали от оспы. Несмотря на все предосторожности, оспа проникла ко двору, и жертвой ее сделалась одна из фрейлин. Тогда из Англии был выписан врач Томас Димсдэль, которому было предложено привить оспу русской императрице и наследнику престола. Почти два месяца медлил Димсдэль и производил какието опыты, ибо, как и большинство его современников, боялся привития оспенного яда человеку зрелых лет. Наконец, 11 октября, по назначению Димсдэля, Екатерина II приняла ртутный порошок, а на другой день в больницу явился нарочный с приказом привести больного, от которого можно было взять материю для привития оспы. Оспенная материя была взята Димсдэлем от семилетнего Александра Данилова Маркова, которому в награду за это было пожаловано дворянское звание и повелено называться Оспенным. После этого, испытав на себе действие оспенной материи, Екатерина убедила четырнадцатилетнего Павла Петровича привить оспу также и себе. Затем Екатерина и Павел позволили, чтобы от них была взята оспенная материя для привития других лиц. Этим надеялись уничтожить предрассудок, что будто бы тот, от кого берется лимфа, должен сам от этого погибнуть (рис. 23).

Рис. 23. Герб Александра Оспенного. На детской ручке, подающей розу, привитая оспа (иллюстрация из книги Губерта В., 1896)

В общем Димсдэль привил оспу 140 лицам. Из письма Екатерины к Вольтеру от 6/18 декабря 1768 г. видно, что в Петербурге в течение одного месяца оспа была привита большему числу лиц, чем в Вене в продолжение восьми месяцев. Вслед за тем был открыт дом для оспопрививания в Москве, впоследствии преобразованный в Екатерининскую больницу. Мало-помалу оспопрививание стало распространяться по всей России. В том же году Медицинская коллегия командировала врачей в разные губернские города для введения там оспопрививания [26]. В 1772 г. иркутский губернатор Бриль, в присутствии влиятельных туземцев бурят, велел привить оспу своим детям. Точно так же поступил в Барнауле командовавший войсками генерал-поручик А. А. Ирман, который при собрании старшин разных кочевых племен, имевших обыкновение бросать своих детей, когда их постигала оспа, приказал привить оспу на открытом воздухе своей единственной трехлетней дочери. После этого Димсдэль, уезжая за границу, издал краткое описание способов для распространения по всей России безопасного привития оспы.

Коровью оспу первым в России стал прививать Лев Львович Дебу (Louis de Desbout, 1746-1814), итальянец из Ливорно, а в 1802 г. доктор Франц Буттац (Franz Buttatz) был уже командирован во внутренние губернии России для прививок. Таким образом, оспопрививание в России было введено раньше, чем во многих других странах, но, к сожалению, не дало желательных результатов благодаря бюрократическому устройству медицинского управления [27].

Но еще более серьезное внимание властей привлекала чума, этот бич народный описываемой эпохи. Впервые появилась она в 1709 г. в Лифляндии, в 1718 г. она была уже в Малороссии, причем были устроены заставы, не пропускавшие никого в зараженную область. Для тех, кто прокрадется мимо застав, были установлены виселицы. В 1738 г. чума появилась в армии, действовавшей против турок, причем у Очакова от нее погибло 1700 человек. Для предотвращения заноса чумы в Россию был учрежден в Харькове карантинный пункт, которым управлял губернатор Трубецкой. Этот карантин просуществовал около года. Вновь карантин был учрежден через четыре года, когда в Константинополе обнаружилась «поветренно заразительная болезнь». Тогда на Украину был послан в распоряжение киевского генерал-губернатора доктор Иоганн Фабри (Johann Fabri, ?—1750) с двумя лекарями. Они должны были устроить на Васильковском форпосте главный карантин, в ведении которого находились другие более мелкие карантины. На карантине доктор свидетельствовал всех приезжающих и выдавал аттестаты о здоровье или болезни, без чего не пропускали в Россию. Обыкновенно карантины отдавались на откуп. «Карантинщик» получал за постой в карантине по одной деньге с лошади и по одной копейке с человека за ночь.

В 1770 г., во время турецкой войны, чума появилась в Молдавии и Валахии, откуда она перешла в соседние с нею польские провинции, а затем в Киев и Москву. В предупреждение заноса чумы в Москву был принят целый ряд мер. Уезды были разделены на участки, во главе которых были поставлены местные дворяне, долженствовавшие принимать всевозможные предосторожности против эпидемии. У застав были поставлены строгие караулы. В селения было предписано никого постороннего не впускать, а проезжающих окуривать и выпроваживать поспешно из селения. По дорогам из Турции и Польши были учреждены карантины. Однако так как карантины не соблюдались строго, то в декабре чума появилась в Москве. Занесена она была сюда с театра войны и впервые появилась среди служителей генерального сухопутного госпиталя, что на Введенских горах. Когда физикат[23] донес об этом главнокомандующему, тот приказал оцепить госпиталь. Доктор А. Ф. Шафонский (1740-1811), главный врач госпиталя, велел сжигать все подозрительное, но так как не было достаточной строгости, то в марте 1771 г. появилась вспышка чумы на Большом суконном дворе. Комиссии врачей, в составе Эразмуса, Скиадана, Погорецкого, Ягельского и Шафонского, было поручено обследовать причины этой вспышки. Комиссии удалось найти на платочной фабрике восемь трупов и 21 больного чумой. Тогда было решено всех живущих на суконной фабрике вывести за город и поместить в карантин, а суконный двор запереть и оставить с растворенными окнами, ничего не забирая оттуда.

Кроме того, въезд и выезд из Москвы были разрешены только через семь застав. Лица, отправлявшиеся по Петербургской дороге, должны были брать у генерала П. Д. Еропкина (1724-1805) свидетельство о том, что они не из зараженных домов, а товары, перевозимые ими, отправлены с фабрик, где нет чумы. Но рабочие, посаженные в карантин, вскоре бежали оттуда и разнесли заразу по всему городу. Уже в апреле умерло от чумы в Москве 778 человек, в мае число их достигло 878 человек, в июне — 1099, а в июле — 1708. В августе число умерших достигло внушительной цифры 7268 человек, а в сентябре уже 21401 человека. Власти и высшие классы населения покинули Москву. Войска были выведены в лагерь, и только помощник главнокомандующего, генерал-поручик Еропкин с 150 солдатами и двумя пушками остался на месте и поддерживал порядок в городе. Меж тем простой народ стал говорить, что свирепствующая болезнь — вовсе не чума, а горячка с пятнами, что лекаря морят народ в карантинах. Возмущение народа против врачей, духовенства и дворян все возрастало. Поэтому были закрыты все присутственные места, фабрики и магазины. Тогда народ, руководимый раскольниками и недовольный устройством карантинов, закрытием торговых бань и запрещением хоронить мертвых при церквах, возмутился. Все противочумные учреждения были уничтожены народом, и всякая врачебная деятельность прекращена. Низшее же духовенство, без разрешения своего начальства, устраивало ежедневные крестные ходы. Толпы народа днем и ночью стояли у Варварских ворот и служили молебны перед образом Божией Матери. Благодаря скоплению народа и тесному соприкосновению людей больных со здоровыми, чума распространялась еще более. Полиция приняла против этого энергичные меры и стала разгонять народ, а архиепископ Амвросий распорядился удалить священников, служивших молебны, икону же Богоматери перенести в другое место. Это еще более возмутило народ, и 15 сентября вспыхнул открытый мятеж. В одну ночь был разграблен Чудов монастырь. Мятежники ворвались в церковь, где в то время служили литургию, вытащили Амвросия за ограду и убили его. Затем было предположено перебить всех докторов, лекарей, а равно и начальников и затем разграбить Кремль. Но генерал Еропкин в течение одной ночи собрал все оставшиеся в Москве военные команды, запер в Кремле Вознесенские ворота, а у прочих ворот поставил войска с орудиями. Таким образом, все мятежники, находившиеся внутри Кремля, были пойманы. В это время вступил в город граф Г. Г. Орлов (1734-1783) с войсками и довершил усмирение мятежников. Чтобы понять причины этого бунта, надо принять во внимание, что 70-е гг. XVIII в. были эпохой, когда торговый капитал довел до неслыханных еще размеров эксплуатацию крестьянской массы, и когда на уральских заводах уже вспыхивали зловещие зарева надвигающегося огромного Пугачевского бунта. Московские чумные беспорядки, направлявшиеся против привилегированных классов, были, таким образом, только отдаленным отзвуком Пугачевского бунта.

Г. Г. Орлов Амвросий П. Д. Еропкин

По прибытии своем в Москву граф Орлов собрал врачей и потребовал от них ответа на следующие четыре вопроса: 1) точно ли свирепствующая в Москве болезнь есть чума; 2) через воздух или через прикосновение к больным и их вещам заражаются люди; 3) какие средства к предохранению от нее и 4) имеются ли средства к лечению зараженных чумой. На эти вопросы врачи ответили, что лучшими средствами для предохранения от чумы являются следующие: курение в домах и обмывание тела холодной водой или уксусом, далее, ношение рубашек, смоченных в соленой воде, чистый воздух, пища из овощей, а также мясная, по утру чарка водки и кусочек хлеба, окуривание порошком из серы, селитры и мирры, курение табаку, употребление бань и жевание ирного корня[*]. Особенно большое содействие Орлову оказал врач Густав Орреус (Orraeus, 1738-1811), первый, который получил степень доктора медицины в России. Он написал наставление, в котором кратко, но ясно излагает способы лечения больных чумою. Среди мер, применявшихся тогда, в ходу были кровопускания, рвотные и потогонные средства, а также втирания льда. Умерших от чумы вытаскивали из домов крючьями, а затем в помощь полиции были даны преступники, приговоренные на каторгу. На них надевали особое черное смоляное платье,

зашитое кругом, с отверстиями для глаз, рук и ноздрей. Благодаря всем этим мерам чума мало-помалу стала стихать. В общем она унесла 50 тысяч жертв. Из Москвы Орлов выехал 15 ноября. В Петербурге его встретили с триуфом. В его честь была выбита золотая медаль, а при въезде в Царское село воздвигнуты триумфальные мраморные ворота (рис. 24 и 25).

Из последующих чумных эпидемий примечательна еще вспышка чумы в Одессе в 1812 г. Отметим, что при этой эпидемии применяли с лечебными и профилактическими целями втирание теплого масла [28].

Рис. 24. Медаль «За избавление Москвы от язвы 1771 г.» в честь графа Г. Г. Орлова (иллюстрация из книги Будко А. А. с соавт., 2002)

Рис. 25. Орловские ворота в Царском селе (сегодня г. Пушкин). Слева — с картины неизвестного художника XIX в., справа — современный вид

В XIX в. на смену чуме явились холерные эпидемии. Особенно примечательна в этом отношении холерная эпидемия 1830 г. Проникшая из Оренбурга и Астрахани азиатская холера распространилась в этом году на юге России и в Поволжье. Для планомерной борьбы с ней была образована центральная комиссия по борьбе с холерой, направившаяся в Саратов. Во главе этой комиссии стоял Матвей Яковлевич Мудров, имевший для холеры 30-х гг. XIX в. то же значение, что Орреус для чумы 1770 г. В 1831 г. холера с ужасной силой стала свирепствовать в Петербурге. Быстрое ее развитие и значительное распространение навело панику на все население. Особенно много гибло лиц медицинского персонала. Правительство стало широко в разных местах устраивать холерные больницы. Но из-за народной темноты и пропасти, существовавшей между народом и интеллигенцией, все медицинские мероприятия наталкивались на сопротивление народа и приводили к мятежам и нападениям на больницы с целью освобождения больных [29].

Посмотрим теперь, насколько медицинская организация после Петровской эпохи оказала влияние на дальнейшее самостоятельное развитие русской медицинской мысли. Мы видели, что уже при Иване Грозном и Алексее Михайловиче были у нас наезжие иноземные врачи и их слабые русские выученики. Но так как не было объединяющего медицинского научного центра, то медицинские познания исчезали вместе со смертью их носителей, не прививаясь на русской почве. Лишь после Петра I, когда были основаны первые медицинские школы, были созданы благоприятные условия для возникновения медицины в России. Поэтому день основания первой медицинской школы, что произошло 25 мая 1706 г., является, в сущности, днем рождения русской медицины. Правда, еще в течение полутора столетий медицина у нас слепо следовала западноевропейским образцам, но это было исторически неизбежно, и лишь на почве, подготовленной подражательными течениями нашей медицины, могли впоследствии пышно развиться самобытные ростки русской медицины.

Ф. Рюиш

Пунктами, распространявшими вокруг себя веяние медицинской мысли, были госпитальные школы, Московский университет и Медико-хирургическая академия. Возникновение госпитальных школ относится к началу XVIII в. и связано с основанием первых госпиталей. Колыбелью русской медицины является построенный в 1706 г. за рекой Яузой московский «гофшпиталь для аптекарской науки», который одновременно был и первой медицинской школой в России, ибо при нем было организовано преподавание медицины. В некоторой степени Московский «гофшпиталь» обязан своим возникновением также тому обстоятельству, что сам император Петр I был дилетантом в области медицины. Отправившись в Голландию учиться наукам и ремеслам, он знакомился там также и с медициной, слушая лекции Бургава и Левенгука, у которого он, как диковинкой, любовался микроскопическим миром. В 1698 г. он посещал анатомический театр в Лейдене, а затем слушал лекции Ф. Рюиша (Ruysch, 1638-1731) в Амстердаме [30]. Во время второго своего путешествия за границу Петр купил за пятьсот тысяч флоринов у Рюиша его анатомический кабинет, который и передал Московскому «гофшпиталю». Между прочим, посетив в первый раз анатомический театр Рюиша, Петр Первый был поражен при виде забальзамированного трупа ребенка настолько, что с трудом удержался от того, чтобы не поцеловать его. Поэтому он попросил Рюиша сообщить ему его секрет бальзамирования трупов, что тот и сообщил Петру под секретом. Однако Петр секрет этот передал затем своему архиятеру Блюментросту. Но особенную склонность питал Петр к хирургии и даже имел обыкновение носить с собой вместе с математическими инструментами также и футляр с хирургическими инструментами, в состав которых входили два ланцета со шнепером[*] для кровопускания, анатомический нож, клещи для выдергивания зубов, лопаточка для растирания пластыря, зонд для ран и катетер. Он даже научился у своего придворного хирурга Тормонта вскрывать мертвые тела, делать разрезы, пускать кровь, перевязывать раны и выдергивать зубы (рис. 26). Особенно интересно то, что 27 апреля 1723 г. Петр I сделал сам, к удивлению окружающих врачей, на жене купца Берета «брюшную операцию»: разрезал стенку полости живота и выпустил жидкость [31]. При такой склонности царя к медицине и понимании ее значения для страны ничего нет удивительного в том, что Петр много содействовал насаждению медицины в России. Однако не следует переоценивать его значения для русской медицины. Если бы реальные потребности государства не вызвали к жизни этой потребности, то при всей личной склонности к врачебному искусству Петр все же не мог бы ничего создать. Как бы то ни было, он дважды выписывал врачей из-за границы и, наконец, решил основать в России самостоятельную медицинскую школу и издал указ «набрать из иностранцев и из русских изо всяких чинов людей для аптекарской науки 50 человек», каковые были отосланы в распоряжение главного врача военного госпиталя, доктора Николая Бидлоо.

Таким образом, систематическое преподавание медицины в России началось в начале XVIII в. Ставший во главе училища голландец Николай Бидлоо оказался в высокой степени преданным своему делу человеком, посвятившим госпиталю и училищу всю свою жизнь.

Рис. 26. Петр I перевязывает раненого под Азовом. Бумага, акварель. Художник В. И. Передерей. Картина отражает реальное событие (иллюстрация из книги Будко А. А. и др., 2002)

Из его школы вышло много русских врачей, рассеявшихся по всей территории нашей страны и применявших затем на деле приобретенные в школе познания. Поэтому Бидлоо с полным правом может считаться родоначальником русской медицины. Николай Бидлоо, сын голландского анатома, прибыв в Россию из Лейдена, сначала был лейб-медиком Петра I, причем в этой должности ему часто приходилось сопровождать императора в походах. Тяготясь своим положением, он просил Петра освободить его от своих обязанностей. Петр исполнил его просьбу и спросил, куда его назначить, на что Бидлоо ответил, что пока нет у него госпиталя, ему нечего делать. Когда же был основан Московский госпиталь, Петр поручил ему устройство школы при нем, и Бидлоо с жаром принялся за дело. Он сумел приобрести расположение Синода, в ведении которого был госпиталь, и пользовался таким доверием, что не получал отказа ни на одну просьбу. Его уму, настойчивости и терпению московская школа обязана теми материальными ресурсами, какие были в ее распоряжении во время Бидлоо. Пожалуй, можно даже сказать, что время, прошедшее от основания госпиталя до смерти Бидлоо, скончавшегося в 1735 г., было вместе с тем и периодом высшего расцвета московской медицинской школы. Первой заботой Бидлоо было обеспечить медицинскую школу учащимися. Но так как преподавателями училища были иностранцы, то преподавание могло вестись или на иностранном языке, преимущественно на голландском, или на латинском, которым в то время врачи должны были обязательно владеть. Сначала комплект учащихся пополнялся иностранцами, но, ввиду того что последних было мало для заполнения школы, Бидлоо предложил привлечь в медицинскую школу учащихся из духовных славяно-греко-латинских школ. Ученики размещались во втором этаже главного здания госпиталя в 32 светлицах, называвшихся бурсами. Получали ученики 24 рубля жалованья в год, и кроме того, сукно неодинакового качества, в зависимости от успехов. Питались ученики госпитальной пищей, которая была очень плоха. Наконец, ученики пожаловались, и тогда при госпитале был устроен особый трактир для учеников, организация коего была поручена некоей Барбаре Тильк. Структура школы несколько напоминала собою устройство западноевропейских университетов, и по образцу последних, члены школы делились на учеников, подлекарей и лекарей. Ученик, пробыв в школе определенное число лет и выдержав экзамен, производился в подлекари и получал прибавку жалованья. После этого он продолжал учение до тех пор, пока не приобретет достаточно знаний и опыта для практики. Однако со времени архиятера Фишера подлекарей стали посылать в полки. Кроме учеников и подлекарей в состав учащихся входили еще «волонтеры», которые отличались тем, что не получали жалованья. Учение продолжалось от 5 до 7 и даже до 10 лет.

Бидлоо добивался того, чтобы кончающие лекаря «искусно учинены были», и стремился доучить каждого учащегося, индивидуально его приготовляя и не щадя для этого времени. Госпитальные ученики заменяли в госпитале также и фельдшеров и вступали в эти обязанности с самого дня своего поступления в школу. Все распоряжения врачей выполнялись учениками и подлекарями. Они же производили малые операции и обязаны были присутствовать при «визитациях» и нести дежурства. Но при таком обилии занятий и обязанностей страдало дело учения, и потому впоследствии при архиятере Лестоке решили привлечь в госпиталь для исполнения ученических обязанностей учеников из солдатских детей, умеющих читать и писать, с тем чтобы они «упражнялись в надзирании больных» и учились подлекарскому искусству, после чего они должны были определяться в полки. Это были первые фельдшера. Они получали в год 6 рублей жалованья с провиантом, и кроме того ежедневно чарку водки и кружку пива.

Обставлено было училище далеко не блестяще. При его открытии не было не только ни одного полного скелета, но даже ни одной кости для обучения остеологии. Обучение хирургии лежало на самом Бидлоо, а его помощник, лекарь Андрей Репкен, должен был обучать «учреждению бандажей», т. е. десмургии, и в то же время был прозектором, препаратором, ординатором госпиталя, репетитором всех специальных медицинских предметов и главным помощником доктора. Хирургические операции производились и на живых людях в госпитале, и на трупах в анатомическом театре. Обучение же накладыванию повязок производилось как на людях, так и на фантомах. Производству операций предшествовало разъяснение болезни и установление хирургических показаний. Между операциями особенно часто производилось «черепосверление», т. е. трепанация черепа. Имели место также и клинические обходы больных в сопровождении учеников, причем делался осмотр и расспросы больных. Но недостаточность больных в госпитале значительно затрудняла приготовление лекарей. Единственным источником знаний для учеников были продиктованные преподавателем лекции, «лекционы», которые диктовались из книги, записывались учениками и выучивались наизусть. Книг почти не было, а бумага тоже была дорога, так что приобретение ее для небогатых учеников школы было почти недоступно. Вместо карандашей служили свинцовые палочки, вытянутые из расплющенной дроби. Вместо того, были в ходу гусиные перья, которые ученики собирали сами каждое лето по берегам прудов, где разгуливали целые стада линяющих гусей.

Предметами преподавания были анатомия, хирургия и аптекарская наука. Анатомия преподавалась по атласу, привезенному Бидлоо из Голландии. Но кроме того, нередко в госпиталь для изучения анатомии доставлялись трупы «подлых людей», поднятые на улице. Изучение аптекарской науки происходило в «аптекарских огородах», где ученики знакомились с приготовлением галеновских препаратов. Кроме того, нередко предпринимались экскурсии за город для собирания лекарственных растений. Ясно, что учение не могло не идти медленно. Но несмотря на бедность, постановка учения во времена Бидлоо была правильная. Он не давил учеников авторитетом своего ума и учености и учил их всему, что было для них необходимо, предоставляя в то же время им возможность учиться самим. Но большинство учащихся составляли молодые люди, веселого и беззаботного образа жизни. Поэтому лекции посещались ими неаккуратно. Нравы учеников были грубы, буйны, хотя и безобидны, и за проступки их не скупились наказывать. Приходилось силой заставлять учиться, и многие из-за сурового режима бежали из школы. В 1712 г. Бидлоо писал Петру: «Взял в разных городах 50 человек до науки хирургической, которых 33 осталось, 6 умерло, 8 сбежали, 2 по указу взяты в школы, а один за невоздержание отдан в солдаты». Тем не менее Бидлоо никогда не прибегал к телесным наказаниям учеников.

Совершенно изменилось дело после смерти Бидлоо, когда на его место был назначен доктор при главной Московской аптеке, Антон де Тейльс. В то время как Бидлоо был не только анатом, но и знаменитый хирург и пользовался большим уважением как у Синода, так и среди своих учеников, де Тейльс очутился совершенно в другом положении. Еще при жизни Бидлоо он собирал вокруг себя иностранцев и через них распространял укоры и порицания на Бидлоо и его школу. Ни госпиталь, ни школа, мол, не нужны, ибо никогда не научат тому, чему научаются за границей. Когда Бидлоо умер, де Тейльс произвел в училище большие беспорядки, наказывал «батогами», сек, отправлял в солдаты учеников и упражнялся в жестокостях и своеволии. Грубые распорядки, введенные им в госпитале, мелочные придирки к шалостям учеников разошлись по Москве и сразу отняли у учащейся молодежи всякую охоту к поступлению в госпитальную школу. Разочаровавшись в своем ставленнике, архиятер Фишер устранил де Тейльса от управления госпиталем и назначил на его место брата архиятера Иоганна Блюментроста, Лаврентия Блюментроста (1692-1755), бывшего прежде президентом Академии наук, а впоследствии первым куратором Московского университета. Благодаря Блюментросту госпитальная школа благополучно вышла из того переходного периода, когда она была близка к погибели. Но в это же время народились новые соперники московской госпитальной школы. В Петербурге в 1735 г. были основаны два госпиталя, сухопутный и морской, со школами при них, а также и госпиталь в Кронштадте. Эти госпитальные школы стали соперничать с московской и вскоре затмили своей славой старую колыбель русской медицины. Но в то время как в Москве большинство учащихся комплектовалось из русских людей и преподавание там происходило на латинском языке, в Петербурге большинство учащихся было иностранцы и преподавание там происходило на немецком языке. Надо вспомнить, что это было время, когда в русской жизни начала уже сказываться дворянская реакция, направленная против интересов русской буржуазии. Еще де Тейльс был представителем этой «немецкой» партии, шедшей рука об руку с русским дворянством. В дальнейшем влияние этой партии еще более усиливается и особенно заметно в период времени от Екатерины II до Николая I.

Однако время управления де Тейльса госпитальной школой в Москве не прошло бесследно для нее, и с этих пор все более обострялись отношения между Синодом и Медицинской канцелярией из-за общего управления и контроля над госпиталем. Когда же Фишер, желая объединить все госпитальные школы, вздумал подчинить их Медицинской канцелярии, не исключая и Московской школы, то Синод стал отказывать давать воспитанников славяно-греко-латинских школ в Медицинские школы. Архи- ятеру Лестоку, однако, удалось исходатайствовать у Синода, что он по крайней мере будет отпускать в школы учеников из всех сословий, кроме детей священников. В связи с этим в госпиталях были введены должности «студиозусов», т. е. преподавателей латинского языка. Тем не менее этим вопрос о комплектовании учеников еще не был решен. В особенности в критическом положении очутились петербургские школы, с которыми повторилось то же, что раньше с Московской школой. Количество учеников-иностранцев в них было невелико, так что в то время как в Москве число учащихся равнялось пятидесяти, в Петербурге не превосходило и двадцати. Поэтому в 1754 г. Кондоиди обратился в Синод с просьбой распубликовать по семинариям, не желает ли кто из их воспитанников поступить в госпитальные школы. Желающие нашлись в большом количестве. На сделанную Синодом публикацию Тимофей, митрополит Киевский, и Иоанн, епископ Переяславский, ответили, что хотя желающих много, но они так бедны, что не имеют средств на проезд. Тогда Кондоиди выхлопотал для них также право бесплатного проезда, и этим была решена одна сторона вопроса, ставшая особенно важной после того, как школы перешли в ведение Военного ведомства. Но Кондоиди пришлось также произвести коренную реформу всего медицинского образования. Упадок нравов наблюдался в равной степени как среди учащихся, так и среди преподавателей, и кулачная расправа нередко разрешала различные недоразумения, возникавшие в школах. Интересен в этом отношении один случай, происшедший в 1743 г. В петербургском госпитале поссорились между собой два ученика, Парант и Тернер. Последний пожаловался на первого старшему лекарю госпиталя Риккерту. Лекарь хотел наказать виноватого ученика плетью, но тот был пьян и попрекнул Риккерта, будто тот за фальшивое увольнение в отпуск по болезни какого-то унтерофицера получил от него две головы сахару и пять рублей денег. Риккерт обиделся и потребовал удовлетворения. Тогда главный доктор госпиталя, Гриф, наказал обоих подравшихся, продержав их сутки под арестом. Вместе с тем началось следствие, во время которого свидетели отказались подтвердить показания Паранта. Тогда архиятер Лесток постановил: «означенного ученика Паранта „...за облыжные слова" на главного лекаря Риккерта о взятках бить при собрании учеников того госпиталя плетьми, дабы прочие таких дерзостей не чинили». Спустя некоторое время, лекарь Балк как-то попрекнул Паранта его прошлым и вызвал с его стороны ответ, который показался ему дерзким. Тогда, недолго думая, Балк влепил Паранту пощечину, да на него же пожаловался, и Паранта опять высекли.

Таким образом, когда Кондоиди стал во главе медицинского управления, ему пришлось поднять, с одной стороны, моральный уровень учеников, а с другой — повысить качество преподавателей. Прежде всего он предложил совершенно исключить из школ неуспешных и нерадивых учеников, вместо того чтобы наказывать их розгами, как то предлагала администрация госпиталей. Далее, он ввел экзамены в школах, установил сроки учения, положил начало клиническому учению, когда вместо пассивного записывания продиктованных доктором примечаний у постели больного и пассивного заучивания, ученики стали приучаться к собственным наблюдениям, причем впервые стали составлять о ходе болезни истории болезни. Во время Кондоиди вошла впервые в программу преподавания физиология, было введено преподавание акушерства, женских и детских болезней. Для этого из госпиталей подлекаря направлялись к докторам «бабичьего дела» слушать лекции и учиться акушерским операциям. Кстати, Медицинская канцелярия вменяла в обязанность докторам читать также лекции бабкам на русском языке. Но самым большим злом был недостаток учебников. Записанные под диктовку «лекционы» передавались от одного ученика другому за плату, причем при переписке их вкрадывались ошибки. Поэтому еще Фишер выписал в Петербург десять экземпляров некоторых учебников, среди коих были «Немецко-латинский лексикон» Кирша, «Анатомические таблицы» Кульма и «Хирургия» Гейстера. Недостаточность и дороговизна учебников заставила Фишера приступить к изданию «компендиумов», анатомического и ботанического, а с 40-х гг. XVIII в. стали уже появляться переводы на русский язык иностранных учебников. Кондоиди также заботился о снабжении школ учебными пособиями и, заключив с одним лейденским книгопродавцем договор, выписал оттуда книги Везалия, Бургава, Ван Свитена, Гейстера и других и распределил их по московской и петербургским школам. Кроме того, в 1754 г. он внес в Сенат предложение об устройстве публичной медицинской библиотеки. С этого же времени стали выписывать из-за границы медицинские журналы. В первую очередь был получен из Голландии «Journal des savants», а из Германии, из Лейпцига, «Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis».

Одновременно с этим Кондоиди, чтобы поднять уровень преподавателей, стремился поставить в наших школах дело так, чтобы преподавание в них не отставало от программы заграничных школ и чтобы устранить впредь необходимость выписывать лекарей из чужих стран. Он понимал, что энциклопедичность преподавания, что имело место до тех пор, равносильна плохому преподаванию. Поэтому вместо выписки учителей из-за границы Кондоиди решил посылать за границу собственных учителей. Так, в 1761 г. были посланы за границу девять человек, и с этих пор была установлена систематическая посылка молодых лекарей для усовершенствования в иностранные университеты, продолжавшаяся до Французской революции. Наконец, Кондоиди учредил при школах должности «младших докторов», или «доцентов».

Когда с воцарением Екатерины II была учреждена Медицинская коллегия, то в последней открылось широкое поле для борьбы между собою враждовавших партий, что не могло не отразиться на судьбе и медицинских школ. Стоявший во главе коллегии барон Черкасов всячески отстаивал их самостоятельность, желал дальнейшего их преуспевания, тогда как немецкая партия, руководимая Пеккеном, старалась изо всех сил задержать дальнейшее свободное развитие русской медицины. Вначале Черкасову удалось одержать несколько побед над своими противниками, но затем руководство медицинской частью переходит, особенно со времени Фитингофа, к «немецкой» партии. В 1764 г. Черкасову удалось добиться от коллегии признания равноправности русского и немецкого языка для преподавания медицины в России. За этой первой победой следовала вторая, которая, однако, далась Черкасову не так легко. В том же самом году коллегия получила право возведения в степень доктора медицины. В указе, вышедшем 9 июня 1764 г. и узаконивавшем это право, говорилось о ненадобности в России иностранных докторов и о замене их русскими кандидатами. Это до того раздражило членов коллегии, что они составили протест против указа и поднесли его императрице, прося об отмене указа. Та ответила, что члены коллегии могут поступать по собственному усмотрению, что было ими истолковано в смысле дозволения не исполнять указ. В следующем году врач Орреус, о котором мы уже упоминали, первый выдержал в России экзамен на высшую медицинскую степень. Однако члены коллегии задержали его диплом, и ему дважды приходилось жаловаться императрице, пока он не был восстановлен в своих правах. Зато немецкой партии удалось одолеть своих противников впоследствии, когда Черкасов сошел со сцены и на его месте воцарился Фитингоф. Немецкой партии удалось уверить Екатерину, что неизвестно, скоро ли госпитальные школы будут в состоянии удовлетворять потребности государства, и что потому полезно завести школу, где на первом месте будет преподавание учения об электричестве, затем математики, физики, метафизики, логики, госпитальной клиники, акушерства и т. д. Им удалось также добиться того, чтобы преподавание там было на немецком языке и чтобы окончившим эту школу давались лучшие места. Это училище, открытое при Калинкинской больнице, не было подчинено Медицинской коллегии, и содержалось на средства, отпускаемые из сумм кабинета царицы.

Предполагалось, что в училище будут переходить те ученики, кто уже кончил госпитальный курс, для повторения и более широкого обучения. Однако Калинкинское училище не оправдало возлагавшихся на него надежд и было закрыто в 1802 г. Впрочем, госпитальные школы уже вообще больше не удовлетворяли потребностям времени. Войны Екатерины II, а также указ о назначении врачей в наместничества вызвал недостаток в лекарях. Тогда Медицинская коллегия представила в 1780 г. проект о преобразовании четырех госпитальных школ в три училища. Проект был передан в «комиссию об учреждении училищ», и в то же время были посланы за границу доктора Мартын Матвеевич Тереховский (1740-1796) и Александр Михайлович Шумлянский (1748-1795) «по делам основываемой здесь школы хирургической», причем им было поручено собрать сведения об организации высших медицинских училищ в Европе. Доклад коллегии, после их приезда, был утвержден в 1786 г. По этому закону школы были отделены от госпиталей и стали называться училищами, причем им было дано право «возводить в докторскую степень». С этих пор судьба медико-хирургических училищ развивалась независимо от судьбы «генеральных» госпиталей. Вскоре Петербургское училище было преобразовано в академию, а Московское, просуществовав некоторое время, слилось с медицинским факультетом университета (рис. 27).

Рис. 27. Здание Московского университета на Моховой