Инженер Рихард Фидлер и его огнеметная эпопея в России накануне первой мировой войны

Поступила 11.05.2018 г. Принята к публикации 10.09.2018 г.

Появление огнеметного вооружения - пример прозорливости одиночек в развитии военной техники. Немецким инженером Рихардом Фидлером (Richard Fiedler) перед Первой мировой войной были созданы действующие образцы ранцевых (легких) огнеметов, траншейного (тяжелого) огнемета, крепостного огнемета, автоматических зажигателей к огнеметам, телескопический автоматический огнеметный брандспойт и другие изобретения, имеющие отношение к огнеметной технике. Фидлеру удалось достигнуть дальности выстрела струйных огнеметов до величин, трудно достижимых даже сегодня, а также обосновать тактические приемы их применения. Огнеметы Фидлера прошли успешные полигонные испытания в России и в Германии в 1909-1910 гг. Используя финансовую заинтересованность Фидлера, специалисты Главного инженерного управления российского военного министерства достигли с ним договоренности о покупке последней модели ранцевого огнемета, составов огнесмесей различного назначения и узлов огнеметов, которые он держал в тайне как «ноу хау». Однако военным министром В.А. Сухомлиновым и его помощником А.А Поливановым огнеметное направление в России в 1911 г. было закрыто по формальным основаниям. Изобретения Фидлера военные ведомства Великобритании и Франции вообще не рассматривали. Возможность овладеть новым видом оружия, пока оно было в инкубационном периоде своего развития, для России и стран Антанты была упущена. Основной причиной равнодушного отношения к огнеметному оружию в предвоенный период были ложные представления о будущей войне, как о маневренной и быстротечной. И что важно учитывать сегодня при выборе перспективных направлений создания военной техники, недооцененными оказались патенты на технические решения, выбивавшиеся из «общих представлений» о средствах ведения войны, но ставшие предвестниками появления новых направлений в создании оружия. В Германии, после почти десятилетнего периода испытаний и сомнений, огнеметы Фидлера все же приняли на вооружение саперных частей в 1912 г., совершенствовали и эффективно их использовали на протяжении всей войны. Союзникам по Антанте пришлось создавать огнеметное оружие в ходе войны, наспех, в основном по германским образцам. О судьбе самого изобретателя после 1912 г. достоверных сведений нет.

Библиографическое описание: Супотницкий М.В. Инженер Рихард Фидлер и его огнеметная эпопея в России накануне Первой мировой войны // Вестник войск РХБ защиты. 2018. Т. 2. № 3. С. 64-89.

Появление во второй половине XIX в. доступных горючих материалов - бензина, бензола, керосина, толуола, сероуглерода и др., а также развитие промышленных технологий, приведших к созданию приборов высокого давления, редукторов, автоматических клапанов, насадок, воспламеняющих устройств - конструктивных элементов, ставших типовыми для огнеметов Первой мировой войны, не привели к появлению у военных ведомств ведущих промышленных стран мира интереса к огнеметному оружию. Лишь отдельные изобретатели-одиночки беспокоили государственных мужей своими странными проектами. Среди них наибольших успехов в разработке огнеметов достиг германский инженер Рихард Фидлер (Richard Fiedler). В РГВИА[1]хранятся документы, показывающие, что Фидлер неоднократно приезжал в Россию и демонстрировал свои изобретения на полигоне в Усть-Ижорском лагере (Колпино), а также приглашал русских инженеров под Берлин, где им были продемонстрированные усовершенствованные образцы такого оружия. Однако в Первую мировую войну, в отличии от Германии, Россия вошла без огнеметного оружия и создавала его «сырые» образцы уже в ходе войны.

Цель работы - по архивным и иным источникам установить технический уровень, достигнутый Рихардом Фидлером в разработке огнеметов, а также обстоятельства его неудачной огнеметной эпопеи в России накануне Первой мировой войны.

Огневая преграда М.А. фон Зигерн-Корна.В России в 1898 г. в Первой саперной бригаде[2]проводились эксперименты по созданию огневых препятствий горящими струями керосина по идее капитана Михаила Антоновича фон Зигерн-Корна (1858-?). Работу над своим изобретением он начал в 1895 г. Командованием ему была предоставлена возможность «производства необходимых опытов в лаборатории Военной электротехнической школы»[3], но с очень ограниченным финансированием. В марте 1898 г. в Главное инженерное управление (ГИУ) он подал в рукописном виде (чертежи на кальке) свой «Проект огневой преграды штурму долговременных укреплений с сухими рвами»[4].

Сухие рвы крепостных сооружений служили для накапливания сил для вылазок защитников крепости, а также были ловушками для атакующего противника. Попадая в сухой ров, солдаты противника попадали под фланговый винтовочный и пулеметный огонь. Суть предложения Зигерн-Корна заключалась в применении пламени распыленного керосина как искусственного препятствия штурму крепости. Для достижения данной цели предлагалось в каменном контрэскарпе, на некотором расстоянии от его подошвы, установить ряд форсунок, каждая из которых могла дать длинное и широкое (в конце), веерообразное пламя. Форсунки должны были находиться друг от друга на таком расстоянии, чтобы «верхние широкие части огненных вееров или сливаются в непрерывную полосу огня, или, хотя и могут образовать промежутки, но вследствие чрезвычайно высокой температуры пламени, непрерывность преграды, в практическом смысле сохраняется». Распыление керосина должно было достигаться сжатым воздухом, он же должен был способствовать его горению. И керосин, и сжатый воздух предлагалось подавать по системе труб, шедших от одного нагнетательного аппарата, который располагался в укрытии, защищенном от артиллерийского огня противника[5].

Трубы, по которым предполагалось подавать сжатый воздух и керосин, должны были быть уложены у фундамента контрэскарпа и защищены от артиллерийского огня. Трубы, идущие к форсункам - смонтированы в закрытые пазы, вделанные в стене вблизи ее поверхности. Сами форсунки должны были располагаться группами, прикрыты броневыми панцирями и управляться из единого центра. Воспламенение распыляемой струи керосина должно было быть осуществлено с помощью электрических зажигателей. К описанию проекта огневой преграды Зигерн-Корн приложил детальное описание и чертежи разработанной им форсунки, чертежи колен, клапанов, кронштейнов и зацепов, схему расположения всей конструкции на примере типового германского форта с одним валом[6](рисунок 1).

Проект огневой преграды Михаила Антоновича был сочтен ГИУ дорогим и недостаточно разработанным. Снабжение одного форта такой системой самим изобретателем оценивалось в 16,6 тыс. рублей.

Рисунок 1 - Сухой ров Керченской крепости. Расположен ломаной линией по ее окружности. Повороты рва делят его на отдельные прямые участки и позволяют простреливать, «фланкировать» их из капониров, стоящих в углах рва. На фотографии - контрэскарп справа. По замыслу М.А. Зигерн-Корна, у основания контрэскарпа должны быть расположены управляемые из единого командного центра форсунки, распыляющие пылающий керосин. В этом случае сухой ров превращался для солдат противника в пылающую ловушку. Фотография М.В. Супотницкого

Рисунок 1 - Сухой ров Керченской крепости. Расположен ломаной линией по ее окружности. Повороты рва делят его на отдельные прямые участки и позволяют простреливать, «фланкировать» их из капониров, стоящих в углах рва. На фотографии - контрэскарп справа. По замыслу М.А. Зигерн-Корна, у основания контрэскарпа должны быть расположены управляемые из единого командного центра форсунки, распыляющие пылающий керосин. В этом случае сухой ров превращался для солдат противника в пылающую ловушку. Фотография М.В. Супотницкого

К тому же, у ГИУ появились справедливые сомнения относительно:

сохранности трубопроводов и форсунок, заложенных в брустверах, при обстреле укрепления артиллерией противника;

в способности к функционированию всей этой системы в целом, если из строя выйдет какая-то ее часть;

надежности способа воспламенения жидкости при ее выбрасывании из трубопровода в сухой ров крепости;

надежности и работоспособности устройства, выдавливающего горючую жидкость из резервуара в трубопровод [1].

Совершенствовать свой огнемет далее Михаил Антонович не мог. В мае 1900 г. Военноученым комитетом Главного штаба он был послан в Южную Африку, в Трансвааль, в качестве помощника военного агента «для ознакомления с применением полевого военно-инженерного дела в войне Англии с бурами» [2]. Энтузиастов развивать идеи М.А. Зигерн-Корна в России не нашлось. Сам он после возвращения из Южной Африки к проекту огневой преграды больше не возвращался[7].

К идее огнеметания в России вернулись почти через 10 лет благодаря настойчивости германского инженера Рихарда Фидлера, создавшего огнемет современного типа.

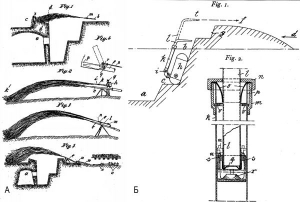

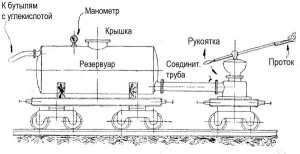

Появление огнеметов Фидлера. В 1901 г. германское патентное ведомство (Kaiserliches Patentamp) выдало инженеру Фидлеру патент германского рейха (patentirt im Deutschen Reiche) № 134348 на «Способ получения больших масс пламени» (Verfahren zur erzeugung grofser flammenmassen). В этом же году германское военное ведомство выделило ему средства для продолжения работы над прототипом запатентованного устройства (рисунок 2).

В 1905 г. Фидлер представил Прусскому инженерному комитету (Preusisches Ingenieur-Komitee) свой огнемет для полевых испытаний. Хотя его демонстрация оказалась успешной, комитет посчитал, что новое оружие еще нельзя считать пригодным для ведения боевых действий. Фидлеру было предложено внести в его изобретение ряд усовершенствований, с чем он охотно согласился [3].

В начале 1908 г. испытания огнеметов Фидлера были продолжены в экспериментальной саперной роте (Pionier-Versuchs-Kompagnie) гвардейского пятого саперного батальона. Изучались боевые свойства носимого ранцевого огнемета и большого мобильного огнемета. Позже они стали известны под названиями: kleine Flammenwerfer (малый огнемет) или Kleif; и grole Flammenwerfer (большой огнемет) или Grof [3][8].

Оба девайса включали наконечник с зажигательным приспособлением, присоединенный резиновым шлангом к емкости, где под давлением газа находилась горючая жидкость.

Рисунок 2 - Огнемет Фидлера по германскому патенту № 134348 с датой приоритета 25.04.1901 г. Все типовые элементы современного струйного огнемета представлены уже в этом изобретении: емкость с горючей жидкостью; шланг для подачи такой жидкости под давлением на брандспойт, распыливающий наконечник;зажигательное устройство на наконечнике, манометр и клапан для регулирования давления в емкости с горючей смесью.

Рисунок 2 - Огнемет Фидлера по германскому патенту № 134348 с датой приоритета 25.04.1901 г. Все типовые элементы современного струйного огнемета представлены уже в этом изобретении: емкость с горючей жидкостью; шланг для подачи такой жидкости под давлением на брандспойт, распыливающий наконечник;зажигательное устройство на наконечнике, манометр и клапан для регулирования давления в емкости с горючей смесью.

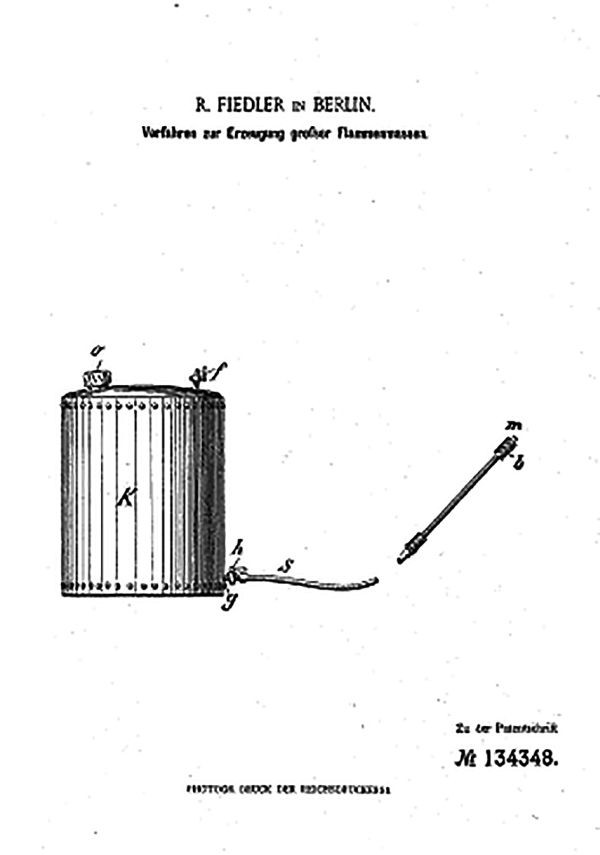

Рисунок 3 - Визитная карточка Р. Фидлера (РГВИА. Ф. 803. Оп. 1. Д. 1842. Л. 12)

Рисунок 3 - Визитная карточка Р. Фидлера (РГВИА. Ф. 803. Оп. 1. Д. 1842. Л. 12)

Горючая масса, расположенная на конце брандспойта, поджигалась терочным зажигателем при дергании шнура с работающим брандспойтом. Пламя зажигательного устройства имело вид факела.

На вооружение германской армии ни одну из моделей огнеметов тогда не приняли, поэтому Фидлер искал хоть кого-то, кто может купить у него патент - извилистым путем судьба свела его с российским военным министерством.

Хроника огнеметов Фидлера в России. В январе 1909 г. находящийся в Германии русский дворянин Стефан Флорианович Невяровский [9] в письме от 29.01.1909 г. (ст. ст.) уведомил русского императора об изобретении Фидлера и сообщил, что ему удалось получить на «короткий срок право распоряжения изобретением» и оттянуть время испытания огнеметов германским военным министерством. Полученный временной промежуток он предложил использовать для испытания огнеметов Фидлера в России [1] (рисунок 3).

Как он «вышел» на Фидлера и его изобретение, сведений нет. Но Невяровскому была известна, кроме принципа действия огнемета и координат его изобретателя, еще следующая, не лежавшая на поверхности общих технических знаний, информация:

изобретение разрабатывалось много лет и достигло той степени совершенства, когда оно может быть использовано для военных целей;

основное назначение изобретения - штурм и оборона крепостей без рукопашного контакта с противником;

изобретением заинтересовались германский император и германское военное министерство;

германским военным министерством готовится испытание изобретения в полевых условиях.

В общих чертах эта информация совпала с той, что получила русская разведка в мае 1908 г. о ведущихся в Германии работах по огнеметательному оружию. На письмо последовала немедленная реакция императора, а затем и русского военного ведомства, больше похожая на спецоперацию. Уже 10.02.1909 г. (ст. ст.) от генерал-инспектора по инженерной части А.П. Вернандера (1844-1918) с пометкой «срочно» было отправлено министру финансов В.Н. Коковцеву (1853-1943) письмо с просьбой пропустить в Россию беспошлинно, без досмотра, груз и багаж германского инженера Фидлера или его доверенного лица. Указывалось, что прибывшее из Германии оборудование «по Высочайшему повелению» должно быть срочно испытано, также обращалось внимание на его секретность[10].

Вержболовской таможне 10.02.1909 г. (ст. ст.) по телеграфу предписано «выпустить беспошлинно и без досмотра весь багаж в том числе и ручной принадлежащий инженеру Фид- леру или его доверенному лицу, и все приборы с принадлежностями»[11].

Первоначально единственно удобным местом для испытаний огнеметов Фидлера считалась «опытная постройка» на рифе Кронштадтской косы, но уже 17.02.1909 г. (ст. ст.) их перенесли на полигон в Усть-Ижорском лагере (Колпино) при первой саперной бригаде[12]. Причиной послужила невозможность сохранения секретности испытаний, если бы они проводились на рифе Кронштадтской косы.

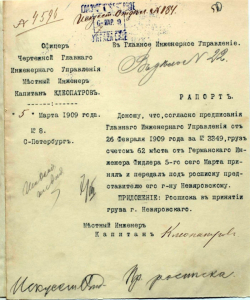

Невяровский принял груз Фидлера на Вержболовской таможне 05.03.1909 г. (ст. ст.) в количестве 62 мест[13] (рисунок 4).

Ниже кратко показана хронология развития событий - от испытания огнеметов Фидлера в Колпино до закрытия всего огнеметного направления в предвоенной России. Даты приведены по старому стилю.

1909 г.:

29 января - Невяровский обратился к императору Николаю II с просьбой провести в России испытания огнеметов, изобретенных германским инженером Фидлером;

09 марта - Фидлер прибыл в Петербург;

14 марта - испытание огнеметов Фидлера и демонстрация им состава, горящего в воде на полигоне под Ижорой;

16 марта - доклад начальника ГИУ военному министру (подробный отчет об испытаниях трех типов огнемета Фидлера на полигоне под Ижорой);

Рисунок 4 - Рапорт капитана Клеопатрова о передаче 62 мест багажа германского инженера Фидлера г-ну Невяровскому

Рисунок 4 - Рапорт капитана Клеопатрова о передаче 62 мест багажа германского инженера Фидлера г-ну Невяровскому

24 марта - император получил и переадресовал В.А. Сухомлинову записку от Невяровского с сообщением о планировавшейся Фидлером после возвращения из России поездке со всеми аппаратами в Мец, где изобретатель будет демонстрировать их работу германскому императору Вильгельму II;

3 апреля - отношение ГИУ к Невяровскому (пометка «В. Спешно»), где ему сообщается, что его ходатайство о приобретении от германского инженера Фидлера приборов, выбрасывающих горящую жидкость, высочайше повелено оставить без последствий (подпись - генерал-майор И.И. Фабрициус)[14];

23 апреля - всеподданнейший доклад военного министра В.А. Сухомлинова[15] императору, в котором утверждается, что изобретение Фидлера «не может найти применения в военном деле», и содержится просьба отклонить ходатайство Невяровского о приобретении огнеметов Фидлера;

июнь - Германия, показ действия огнеметов Фидлера представителям военного министерства, Генерального штаба и инженерного комитета германских вооруженных сил[16]. Очень высокая оценка с их стороны боевых качеств нового оружия. Решено изобретение Фидлера испытать на форту Зепциг (крепость Кюстрин) в «боевом масштабе»;

июль - Фидлер подает в Германское патентное ведомство патентную заявку на варианты применения огнеметов обоих типов, где показано совместное использование Клейфов и Грофов (струя огнесмеси большого огнемета воспламеняется горящей струей малого; оба огнемета используются одновременно) и применение огнемета из крепостного убежища с помощью длинного шланга (германский патент 256286 от 18.07.1909);

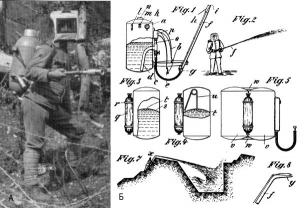

сентябрь - большие военные учения в Германии с использованием огнеметов Фидлера на форту Зепциг (крепость Кюстрин). Огнеметы Фидлера (Kleif и Grof) оценивали по результатам их применения в сравнении с уже стоявшими на вооружении германских саперных частей зажигательными трубами (нем. Brandrobre). Зажигательная труба представляла собой цилиндр, сделанный из листового металла, снаряженный горючей смесью, поджигаемой терочным зажигателем. Их устанавливали в амбразурах бункеров и фортов для выкуривания гарнизона. Время горения - от 40 до 50 с. Считались эффективным оружием, но были сложны для применения и опасны для применяющих. Чтобы затолкнуть такую трубу в высоко расположенную амбразуру, нужно было использовать длинный шест, при том, что терочный механизм ее зажигания был уже запущен. Каждую амбразуру атаковала команда с зажигательными трубами в количестве не менее 5-6 человек. Номера 1 и 2 несли шесты, номера 3, 4 и 5 были вооружены зажигательными трубами (рисунок 5).

Одна из целей учения состояла в том, чтобы определить, может ли Клейф, управляемый одним человеком, заменить громоздкую зажигательную трубу, направляемую в амбразуру отрядом из пяти или шести человек. Во время учений на форту Зепциг в сентябре 1909 г. две амбразуры окопной постройки были атакованы малыми огнеметами, две другие - зажигательными трубами. Также стрельба из малого огнемета велась по манекенам, изображавшим штурмующую колонну. Большим огнеметом забрасывали горящую огневую массу на высокий бруствер и за линию огня бруствера - к амбразурам кофров[17] во рвах форта, что привело к возгоранию всех находившихся там манекенов. Не только кофры, но и смежные с ним галереи оказались заполнены густым и едким дымом. Огненную струю пустили во внутреннее пространство форта (расстояние 150 м). За несколько секунд было выпущено 2 тыс. л огнесмеси, горевшей страшным пламенем в течение 5-6 мин, что произвело впечатление на наблюдавших за испытанием германских офицеров. Успех большого и малого огнеметов был полный. В сравнении с зажигательными трубами, огнеметы Фидлера имели заметное преимущество[18].

Германское военное ведомство заказало Фидлеру 100 малых аппаратов и один большой для дальнейших испытаний.

На учениях присутствовал известный конструктор двигателей внутреннего сгорания на тяжелом топливе д-р Рудольф Дизель (1858-1913)[19], давший высокую оценку огнеметам Фидлера. Как опытный делец, обогатившийся на своих патентах, он выступил с инициативой организовать «Общество Фидлеровских пламеносных аппаратов». Общество выкупило все патенты Фидлера, а его назначило директором-распорядителем.

1910 г.:

27 апреля - письмо Фидлера начальнику ГИУ российского военного министерства о необходимости использовать его приборы для защиты крепостей. В качестве мотива своих действий он указывает на решение Государственной думы от 16 апреля усилить крепости, расположенные на западной границе России, и выделить на эти цели 36 млн рублей. Просит о встрече в Петербурге, куда надеется прибыть вместе с Дизелем, а также адрес Неверовского, который куда-то исчез, а сообщенный им адрес оказался ложным. Сообщает о разрешении германского правительства на сношение по данному вопросу с другими державами;

Рисунок 5 - Зажигательная труба, стоявшая на вооружении саперных частей германской армии. Выбрасывала пламя на ~2 м и выделяла много дыма [3]

Рисунок 5 - Зажигательная труба, стоявшая на вооружении саперных частей германской армии. Выбрасывала пламя на ~2 м и выделяла много дыма [3]

ближе к 18 мая (точная дата неизвестна) - повторный приезд Фидлера в Петербург. Им сделан доклад генеральному инспектору по инженерной части начальника ГИУ с предложением продемонстрировать свое изобретение русской комиссии на своей испытательной станции возле Берлина;

18 мая - письмо генерального инспектора по инженерной части начальнику ГИУ о повторном обращении к нему Фидлера с предложением обратить внимание на его изобретение и с подробным изложением результатов испытания большого аппарата. Однако германское военное ведомство, по словам Фидлера, отказалось приобрести у него всемирный патент на основании того, что стало известно, что он уже демонстрировал такие аппараты в России[20]. Французы также от них отказались. На основании изложенного генеральный инспектор просит провести в России повторные эксперименты с огнеметами Фидлера;

24 мая - в Главное управление Генерального штаба управляющий делами ГИУ генерал-лейтенант Я.К. Мясковский (1847-1918) отправил письмо, гриф «секретно», в котором сообщил о приезде Фидлера в Петербург и о его предложении продемонстрировать свои изобретения перед русской комиссией на своей опытной станции недалеко от Берлина. Предложено отправить в Германию генерал-лейтенанта К.И. Величко (1856-1927) и «нашего военного агента в Берлине». В этом письме также содержится вопрос о результатах аппаратов Фидлера во время учений в Кюстрине в 1909 г.[21];

3 июня - письмо генерал-лейтенанта Мясковского Фидлеру, в котором изобретателя уведомляют о предстоящем приезде Величко и Михельсона для «ознакомления с действием усовершенствованных Вами пламеносных аппаратов»[22];

15-16 июля - повторное испытание огнеметов Фидлера на его опытной станции под Берлином в присутствии специально откомандированных в Берлин помощника начальника ГИУ генерал-лейтенанта К.И. Величко и генерал-майора А.А. Михельсона (1864-?), бывшего военного агента в Германии;

7 октября - Инженерный комитет под председательством генерал-лейтенанта К.Л. Кирпичева (1844-1910) рассмотрел предложение Фидлера о приобретении у него ранцевых аппаратов и решил, что «аппарат изобретателя настолько разработан, а действие его настолько удовлетворительно, что приобретение этого аппарата представляется полезным для производства над ним в нашей армии широких опытов». Комитет предложил войти с изобретателем в переговоры на предмет:

1) приобретения не менее 10 ранцевых аппаратов с соответствующим количеством дымного и бездымного составов;

2) раскрытия русскому военному ведомству секрета его составов и автоматического поджигателя. Изобретателю решено заплатить 10 тыс. рублей. Запись в журнале Инженерного комитета ГИУ № 204 от 07.10.1910 г., гриф «секретно»[23];

17 ноября - Фидлер пишет письмо в ГИУ о том, что за сумму в 10 тыс. рублей он согласен на условия комитета и готов приехать в Петербург для заключения контракта. Однако он просит таможенные сборы взять на себя ГИУ[24]. Фидлер явно нуждался в деньгах;

Видимо, в ноябре-декабре Фидлер зарегистрировал патентную заявку и в России (Отдел промышленности Министерства торговли и промышленности).

(?) декабря - подача Фидлером патентной заявки на ранцевый огнемет в патентное ведомство Франции (французский патент 423.836 от 19.12.1910 г.);

декабрь - подача Фидлером патентной заявки на ранцевый огнемет в патентное ведомство Великобритании (британский патент 30161 от 29.12.1910 г.).

1911 г.:

10 февраля - отношение Главного управления Генерального штаба в ГИУ, в котором сообщалось, что согласно рапорта военного агента от 25 июня 1910 г., принятие аппаратов Фидлера на вооружение германской армии не состоялось[25];

Рисунок 6 - Фотография германского «огневыбрасывающего прибора» из журнала «Нива» с характерной для того времени подписью. Показан Kleif М.1912 - ранняя модель огнемета, принятая на вооружение в 1912 г. Упустив возможность технологического рывка в обладании принципиально новым оружием, только и оставалось лицемерно взывать к закону Божьему. Фотография из работы Ардашева А.Н., Федосеева СЛ. [7]

Рисунок 6 - Фотография германского «огневыбрасывающего прибора» из журнала «Нива» с характерной для того времени подписью. Показан Kleif М.1912 - ранняя модель огнемета, принятая на вооружение в 1912 г. Упустив возможность технологического рывка в обладании принципиально новым оружием, только и оставалось лицемерно взывать к закону Божьему. Фотография из работы Ардашева А.Н., Федосеева СЛ. [7]

26 марта - доклад начальника ГИУ военному министру В.А. Сухомлинову. Изложены результаты опытов, произведенных 15-16.7.1910 г. под Берлином в присутствии генералов Величко и Михельсона. Вопреки положительной оценке Величко и Михельсоном изобретения Фидлера, выражено сомнение в безопасности его аппаратов. На основании того, что «нам еще неизвестно как отнеслись к аппарату в Германии и Франции» и вопреки мнению инженерного комитета, он считает нецелесообразным их приобретение и предлагает «пока следить за результатами опытов над ними за границей». Резолюция «Согласен» За Воен. Мин. Поливанов, 26.03.1911 г.;

6 апреля Инженерным комитетом ГИУ рассмотрено прошение «о выдаче привилегий «Обществу с ограниченной ответственностью пламенных аппаратов Фидлера»» на «Приспособление для образования большой массы пламени в переносном виде». Инженерный комитет постановил уведомить Отдел промышленности Министерства торговли и промышленности, что приспособление инженера Фидлера удовлетворяет требованиям «Положения о привилегиях», но является новым боевым средством, поэтому, согласно ст. 176 «Устава о промышленности», привилегия на данное изобретение выдана быть не может. Проблема огнеметного оружия в России закрыта;

сентябрь - Фидлер подает в германское патентное ведомство заявки на конструкцию огнемета с расположением баллона со сжатым газом внутри емкости с огнесмесью (германский патент 265400 от 20.09.1911 г.), а также на конструкцию ранее державшихся им в тайне автоматического зажигателя и держателя к нему (германский патент 256285 от 20.09.1911 г.);

ноябрь - Фидлер подает в германское патентное ведомство заявку на телескопический брандспойт, автоматически удлиняющийся на полную длину при поступлении огнесмеси (германский патент 256832 от 19.11.1911 г.).

1912 г.

январь - Фидлер подает в германское патентное ведомство заявку на усовершенствованный автоматический зажигатель, который устанавливался на германские огнеметы разных типов даже в конце 1920-х гг. (германский патент 2700930 от 30.01.1912 г.);

принятие на вооружение германских саперных частей малого носимого огнемета (модель М. 1912 г.), точная дата не известна, далее «следы» Фидлера теряются до 1917 г. (рисунок 6).

Сведений о возобновлении контактов Фидлера с ГИУ после 1911 г. нет. Его огнеметы приняли на вооружение германской армии и, естественно, Фидлер попал в поле зрения германской контрразведки. В этой связи интересно ознакомиться более подробно с теми моделями огнеметов, которыми Фидлер настойчиво пытался заинтересовать ГИУ в Усть-Ижорском лагере и на опытной станции под Берлином, а также с его патентами в странах, проигнорировавших возможность создания огнеметного оружия перед войной.

Испытания огнеметов Фидлера в Усть- Ижорском лагере в 1909 г.

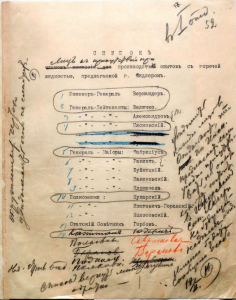

Испытание аппаратов Фидлера проведено 14 марта 1909 г. (ст. ст.) на полигоне в Усть-Ижорском лагере в обстановке секретности и в присутствии лиц, список которых был составлен инженер-генералом А.П. Вернандером (рисунок 7).

Подробности этих испытаний приведены в работе К.Н. Карагодина [1][26]. Всего русским специалистам было продемонстрировано три типа огнеметов. Фидлер и его помощник сами демонстрировали их работу.

Малый аппарат (будущее германское название Kleif) представлял собой стальной ранец, заключавший горючую жидкость, а также приспособление для его носки на спине при помощи ремней. К стальному баллону с горючей жидкостью привинчивался стальной сосуд с жидкой углекислотой. Размеры ранца: 59x42x31 см.

На верхней крышке аппарата находились два клапана (левый предохранительный, правый - для навинчивания стального баллона с сжиженной углекислотой) и манометр

Рисунок 7 - Список лиц, приглашенных инженер-генералом Вернандером на испытания огнеметов Фидлера на полигоне в Усть-Ижорском лагере[27]. В списке упоминается действительный статский советник, профессор А.И. Горбов, разработавший ранцевый огнемет в 1916 г.

Рисунок 7 - Список лиц, приглашенных инженер-генералом Вернандером на испытания огнеметов Фидлера на полигоне в Усть-Ижорском лагере[27]. В списке упоминается действительный статский советник, профессор А.И. Горбов, разработавший ранцевый огнемет в 1916 г.

В нижней части резервуара имелся навинтованный кран для прикручивания гибкого рукава, оплетенного металлической сеткой. Противоположная сторона рукава прикручивалась к металлической трубе, из которой происходило выбрасывание горящей жидкости. У выходного отверстия этого брандспойта был установлен металлический лоток, покрытый асбестом и пропитанный горючей жидкостью. В докладе начальника ГИУ военному министру это устройство называлось «огнивом». Подожженное тем или иным способом, «огниво» поджигало выбрасываемую под давлением струю горючей жидкости [28] . Рабочее давление – 6–8 атм (испытывался на 10 атм), масса пустого аппарата – 10 кг, наполненного жидкостью – 30 кг. Снаряженный аппарат мог управляться двумя операторами. Один управлял струей горящей жидкости, другой сзади следил за показаниями манометра и регулировал вручную рабочее давление в емкости, содержащей горючую жидкость.

Средний аппарат (один из прототипных вариантов Грофа) переносился четырьмя людьми и имел ту же конструкцию, что и легкий, но был больших размеров. Его резервуар представлял собой стальной клепаный цилиндр высотой 1,25 м, диаметром 0,6 м. Рядом помещался стальной цилиндр с сжиженной углекислотой. Цилиндры сообщались между собой рукавом с клапаном на крышке большого цилиндра. Масса пустого аппарата – около 60 кг, с жидкостью – около 200 кг, рабочее давление – 6–8 атм (проверялся на 10 атм), длина рукава – 20 м, но Фидлером было заявлено, что аппарат работает и при длине рукава 200 м. Управление огнеметом возможно двумя операторами. Длина горящей струи заявлена 20–35 м.

Возимый аппарат (один из прототипных вариантов Грофа) - той же конструкции, но еще больших размеров. Состоял из резервуара с горючей жидкостью длиной 1,6 м, диаметром 1 м, двух цилиндров с жидкой углекислотой, рукава длиной в 20 м и металлической трубы, выбрасывающей жидкость. Последняя помещалась на треноге с металлическим щитом с прорезами, затянутыми слюдой для защиты лица оператора от жара. Без горючей жидкости масса огнемета составляла 500 кг, а с жидкостью - 1200 кг. Обслуживался двумя операторами.

Огнеметы приводились в действие сходным образом. В резервуар с горючей жидкостью подавалась углекислота из баллона, когда манометр показывал шесть и более атмосфер, подачу углекислоты прекращали, огнемет считался готовым к действию. Далее зажигали «огниво», т.е. жидкость, пропитывающую асбестовый лоток, находящийся на конце брандспойта, затем пускали под давлением огнесмесь из брандспойта[29]. Струя горючей жидкости, проходя над пламенем, загоралась и имела вид струи огня, обильно выделяя клубы густого дыма, высоко поднимающегося над местом прохождения огненной струи в виде громадного черного столба, «иногда прорезываемого языками красного пламени».

Для испытания огнеметов Фидлера на полигоне в Усть-Ижоре ГИУ была проведена большая подготовительная работа.

Чтобы оценить действие огнеметов по амбразурам капонира, у бетонного ДОТа, оставшегося от опытов, производившихся на полигоне ранее для определения прочности различных конструкций сводов по отношению к взрывам, была сложена насухо лицевая сторона в 2,5 кирпича с устройством в ней амбразуры. Также была сложена тыльная стена в кирпич и на нее навешена сзади бронедверь. В образовавшемся помещении, размером примерно равном размеру капонирного каземата, вблизи амбразуры были поставлены три одетых в шинели чучела, изображавших прислугу орудия.

Рисунок 8 - Испытание прототипного германского ранцевого огнемета Kleif на полигоне Усть-Ижора под Санкт-Петербургом, 14 марта 1909 г. (ст. ст.) [1]

Рисунок 8 - Испытание прототипного германского ранцевого огнемета Kleif на полигоне Усть-Ижора под Санкт-Петербургом, 14 марта 1909 г. (ст. ст.) [1]

Для повторного опыта по изучению действия огнеметов по амбразуре капонира был приготовлен второй такой каземат с амбразурами, но без задней стенки.

Для изучения действия огнеметов по наступающим цепям пехоты на расстоянии 7,5 саж[30] от предполагаемого места огнеметного выстрела было поставлено в расходящемся секторе 48 чучел в шесть шеренг по 8 штук в каждой. Расстояние между шеренгами - 2,5 саж, последний ряд манекенов находился в 20 саж от места огнеметного выстрела. Для изучения действия огнеметов за целями, находящимися за валом, был приготовлен банкет[31] за участком бетонного бруствера. На банкете были поставлены три чучела, изображающих стрелков, и одно положено.

Первый опыт был с малым аппаратом, действовавшим по амбразуре каземата № 1 при закрытой броневой двери с расстояния 4-6 саж. Огнемет выбрасывал струю горящей жидкости около минуты непосредственно в амбразуру. У манекена, стоявшего в двух шагах от амбразуры, обгорела голова. На других манекенах, стоявших у стены и сбоку от амбразуры, оказались капли горящей жидкости. Когда была открыта бронедверь, оказалось, что из-за густого едкого дыма находиться в капонире было невозможно (рисунок 8).

Второй опыт также был проведен с малым аппаратом. Струя горящей огнесмеси была направлена с вала сверху вниз в амбразуру каземата № 2 с расстояния 3,5 саж против ветра. Струя горела хорошо, но из-за слабого бокового ветра она не смогла проникнуть через амбразуру.

Рисунок 9 - Испытание прототипного германского тяжелого огнемета Grof на полигоне Усть-Ижора под Санкт-Петербургом, 14 марта 1909 г. (ст. ст.) [1]

Рисунок 9 - Испытание прототипного германского тяжелого огнемета Grof на полигоне Усть-Ижора под Санкт-Петербургом, 14 марта 1909 г. (ст. ст.) [1]

Третий опыт проводился возимым огнеметом, действовавшим по манекенам, изображавшим наступающую цепь пехоты. Было сделано 5 пусков горящей жидкости при слабом попутном ветре. Продолжительность пусков - примерно одна минута. Испытание посчитали очень удачным. Длина струи достигла 20 саж. Все шесть рядов манекенов загорелись. Первые 5 рядов были повалены[32]. Действие огненной струи было очень эффектным: клубы черного дыма, прорезываемого снизу огненной чертой.

Четвертый опыт проводился с возимым огнеметом, целью были манекены, поставленные на банкете за бруствером. Огнеметание производилось с расстояния 17,5 саж, все манекены загорелись, брызги горящей жидкости летели за бруствер еще несколько саженей (рисунок 9).

Пятый опыт осуществлялся малым аппаратом. Проводился выброс горящей огнесмеси по амбразуре № 1 с дистанции 4-5 саж. Огнемет работал хорошо, струя горела ровно, но из-за густого черного дыма, мешавшего Фидлеру, попасть в амбразуру не удалось.

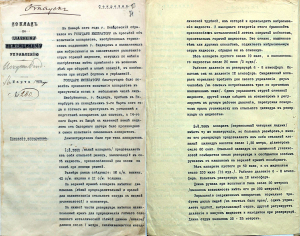

Фидлер также продемонстрировал зажигательный состав, горевший на поверхности воды несколько минут без выделения дыма, но он ГИУ не заинтересовал.Описания работы среднего огнемета К.Н. Карагодиным [1] не приведено, возможно, его испытания ГИУ не проводило, ограничившись двумя крайними по своим возможностям конструкциями. Результаты опытов с огнеметами Фидлера были обобщены 16.03.1909 г. (ст. ст.) в докладе по ГИУ, имевшем на тот момент гриф «секретно» (рисунок 10).

От огневой преграды Зигерн-Корна огнеметы Фидлера отличались радикально. Благодаря тому, что огнесмесь выбрасывалась не стационарными нагнетательными аппаратами, а сжатым газом из баллонов, их можно было перемещать в зависимости от обстановки. На выходе из форсунки огнесмесь поджигалась терочным или автоматическим зажи- гателем (Фидлер скрывал их конструкцию) и др. В целом огнеметы Фидлера показали себя на испытаниях хорошо. В докладе о результатах испытаний сказано, что малый носимый аппарат пригоден для использования в боевых действиях после доработки; возимый аппарат и другие испытанные аппараты хотя и бьют не далеко, однако количество образовывающегося при горении густого дыма, высокая температура пламени и разбрасываемые во все стороны брызги горящей жидкости на этом расстоянии делают движение вперед или пребывание на местности штурмующих групп или цепей невозможным. С этой точки зрения эти аппараты могут служить вспомогательным средством обороны. Однако приобретать патент у Фидлера военное ведомство не стало по следующим веским, как тогда казалось, причинам.

В малом аппарате не был предусмотрен механизм прекращения его работы в случае, если управляющий им человек будет убит или ранен. При таком раскладе огненная струя могла оказаться повернутой на своих. Средний и возимый огнеметы рассматривались непригодными для полевой и осадной войны по причине их веса, необходимости иметь при себе большие запасы горючей жидкости, а также вследствие большого количества времени, которое требовалось для их заряжания и установки. Были опасения, что люди, использующие их в осадной войне, будут открыты для поражения снарядами и пулями противника, при этом сами аппараты будут легко пробиты, так что горючая жидкость под давлением разольется по траншеям.

Опыты с аппаратами Фидлера на Усть- Ижорском полигоне обошлись русской казне в 4,5 тыс. рублей. Брать на себя ответственность за «доводку» огнеметов Фидлера никто из присутствовавших не решился, идея использовать огнеметание при ведении боевых действий также никого не увлекла.

Рисунок 10 - Титульная страница доклада по ГИУ об испытаниях огнеметов Фидлера

Рисунок 10 - Титульная страница доклада по ГИУ об испытаниях огнеметов Фидлера

Испытания огнеметов Фидлера под Берлином с участием русских специалистов 15-16 июля 1910 г.

Фидлер не страдал болезненным самолюбием, поэтому все замечания по его детищу, высказанные ему специалистами в России и в Германии, он использовал для улучшения конструкций своих огнеметов. Через полтора года после экспериментов с метанием горящей жидкости на полигоне под Усть-Ижорой в России и на форту Зепциг крепости Кюстрин (Германия), Фидлер вновь написал письмо в ГИУ с просьбой обратить внимание на его изобретения. Он увязывал все это с политической обстановкой в Европе и подчеркивал то обстоятельство, что конструкции его аппаратов значительно усовершенствованы.

Повторное испытание огнеметов Фидлера проводилось на его опытной станции под Берлином в присутствии помощника начальника ГИУ генерал-лейтенанта К.И. Величко и генерал-майора А.А. Михельсона, бывшего военного агента в Германии. Фидлер представил три огнемета: ранцевый, осадный и крепостной[33].

Рисунок 11 - Ранцевый огнемет Фидлера, продемонстрированный русским военным инженерам на его опытной станции под Берлином 15 июля 1910 г. (ст. ст.) [1]. Но это не Kleif М.1912, принятый на вооружение германской армии через два года

Рисунок 11 - Ранцевый огнемет Фидлера, продемонстрированный русским военным инженерам на его опытной станции под Берлином 15 июля 1910 г. (ст. ст.) [1]. Но это не Kleif М.1912, принятый на вооружение германской армии через два года

Ранцевый огнемет отличался от того, что Фидлер показывал в Усть-Ижоре тем, что вместо одного резервуара с горючей жидкостью, он включал два таких резервуара, сообщающихся между собой. Между ними был установлен баллон с углекислотой с давлением 10 атм. Отверстия для наполнения емкостей находились внизу резервуаров, поэтому для наполнения горючей жидкостью их переворачивали. С правой нижней стороны приворачивался двухметровый шланг с латунным наконечником, в котором находился зажигатель, секрет которого Фидлер по-прежнему держал в тайне. На верхней части емкости для горючей жидкости огнемета находился манометр. Масса снаряженного огнемета - около 32 кг, количество горючей жидкости - 17 л. На голове солдата поверх фуражки должен был находиться специальный козырек, защищавший его лицо от жара пламени работающего огнемета (рисунок 11).

При демонстрации возможностей ранцевого огнемета Фидлер использовал два типа горючей жидкости - дымную и бездымную. Дальность выброса струи горящей дымной жидкости достигла 16 м (отдельные капли - до 20 м). Дальность струи горящей бездымной жидкости - 23 м, отдельные капли летели еще дальше. Давление в аппарате - 8 атм, длительность выстрела - 75 с. Выброшенная из аппарата жидкость продолжала гореть на земле около одной минуты. Величко и Михельсон обратили внимание на то, что бездымная жидкость обладала значительно большей плотностью, чем дымная[34]. Температура пламени, по их ощущению, была очень высокой; на расстоянии 20 шагов с подветренной стороны «жар был весьма неприятен и действовал даже на глаза».\

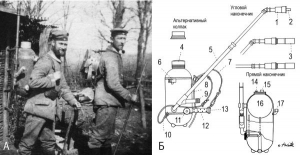

В своем отчете по результатам испытания огнеметов Фидлера они оценили ранцевый огнемет очень высоко. По их мнению, конструктивно он был закончен, прост в обращении и мог быть использован в «период ближней борьбы» за укрепление наравне с ручными гранатами и другими подобными средствами ближнего боя. Ими предложено ГИУ было закупить «десяток-другой» ранцевых приборов вместе с необходимым количеством дымной и бездымной жидкости для всесторонних испытаний на одном из старых фортов. Ранцевый огнемет, показанный Фидлером генералам Величко и Михельсону, судя по его патентам, был одним из вариантов легких огнеметов, разработанных им перед принятием такого оружия германской армией. На рисунке 12 показан ранний Kleif М.1912, первый фидлеровский огнемет, принятый на вооружение германской армии в 1912 г. К началу войны их уже «обкатали» на полигонах и заменили более совершенными моделями.

Осадный огнемет представлял собой бочку на колесах, вмещавшую 480 кг горючей жидкости, которая была соединена с брандспойтом и емкостью, содержавшей 20 кг жидкой углекислоты. По словам Фидлера, именно этот прибор он привозил на Ижорский полигон в 1909 г. Под Берлином он продемонстрировал генералам Величко и Михель- сону работу огнемета несколькими выстрелами по 10 с каждый. При давлении 10 атм и диаметре отверстия наконечника 18 мм дальность выстрела горящей струей дымной жидкости составила 40 м, отдельные капли летели на 50 м. Внешний эффект огнеметных выстрелов оказался впечатляющим. Облака черного дыма поднялись выше леса, жар от горящей огнесмеси обжигал лицо на расстоянии 40 шагов с подветренной стороны, в промежутках между выстрелами горела и дымилась почва, куда падало пламя. Осадный огнемет, показанный Фидлером русским генералам, был прототипом раннего Грофа - grofie Flammenwerfer M.1912, принятого перед войной на вооружение саперных частей германской армии (рисунок 13).

Фидлер пытался убедить Величко и Михельсона в том, что огнемет данного типа может использоваться при штурме крепостей, например, с гребня гласиса[35] - поливать огнем внутреннее пространство форта, капониры и т.п. Однако те посчитали осадный аппарат еще недостаточно доработанным и не способным при такой дальности полета струи поражать внутреннее пространство форта.

Рисунок 12 - Ранний Kleif М.1912. А. Германский сапер с огнеметом Kleif М.1912. Рядом сапер с укладкой для переноса зажигателей и наконечников для огнемета. Снимок сделан под Верденом ранее 1916 г. [3]. Б. Схематическое изображение Kleif М.1912. 1) держатель воспламенителя (зажигателя); 2) форсунка; 3) воспламенитель с защитным чехлом; 4) резьбовой колпак; 5) телескопический брандспойт, прикрепленный к огнемету поворотным шарниром; 6) зажим для крепления брандспойта во время транспортировки огнемета; 7) кожаный плечевой ремень; 8) стальная несущая рама; 9) запорный клапан; 10) ремень; 11) клапан давления огнесмеси; 12) стальной упор для талии; 13) карабин; 14) колпачок баллона для сжатого газа; 15) манометр; 16) баллон для сжатого газа; 17) труба для заполнения огнесмесью. В большинстве моделей Клейфов баллон со сжатым газом встраивался в емкость с огнесмесью. Но были модели ранцевых огнеметов с наружным расположением такого баллона [6]

Рисунок 12 - Ранний Kleif М.1912. А. Германский сапер с огнеметом Kleif М.1912. Рядом сапер с укладкой для переноса зажигателей и наконечников для огнемета. Снимок сделан под Верденом ранее 1916 г. [3]. Б. Схематическое изображение Kleif М.1912. 1) держатель воспламенителя (зажигателя); 2) форсунка; 3) воспламенитель с защитным чехлом; 4) резьбовой колпак; 5) телескопический брандспойт, прикрепленный к огнемету поворотным шарниром; 6) зажим для крепления брандспойта во время транспортировки огнемета; 7) кожаный плечевой ремень; 8) стальная несущая рама; 9) запорный клапан; 10) ремень; 11) клапан давления огнесмеси; 12) стальной упор для талии; 13) карабин; 14) колпачок баллона для сжатого газа; 15) манометр; 16) баллон для сжатого газа; 17) труба для заполнения огнесмесью. В большинстве моделей Клейфов баллон со сжатым газом встраивался в емкость с огнесмесью. Но были модели ранцевых огнеметов с наружным расположением такого баллона [6]

Крепостной огнемет состоял из двух тележек - большой и маленькой, которые были поставлены на узкую колею. На большой тележке был установлен резервуар с горючей жидкостью емкостью 5 тыс. л, на маленькой - котлообразный вращающийся герметичный резервуар, от крышки которого шла труба наконечника в 30 мм диаметром с рукоятью для вращения и придания углов возвышения.

Рисунок 13 - Демонстрация германским офицерам огнемета Grof M.1912. Баллон со сжатым газом лежит за спиной моряка [3]. На русском фронте огнеметы данного типа впервые были применены 17.10.1916 г. к северу от Барановичей в боях у Скробовского ручья [8]

Рисунок 13 - Демонстрация германским офицерам огнемета Grof M.1912. Баллон со сжатым газом лежит за спиной моряка [3]. На русском фронте огнеметы данного типа впервые были применены 17.10.1916 г. к северу от Барановичей в боях у Скробовского ручья [8]

Оба резервуара были соединены толстой чугунной трубой. Труба наконечника имела кран. Под наконечником был прикреплен лоток, обмотанный тряпицей, пропитанной горючей жидкостью. К тряпице приклеен кусок зажигательной нити (рисунок 14).

Как объяснил Фидлер русским генералам, при давлении 20 атм и наконечнике диаметром 3 мм выброс горящей жидкости достигает 70 м; при том же давлении и диаметре отверстия 50 мм - 100 м; при диаметре наконечника 80 мм дальность выброса горящей огнесмеси может достигнуть 180 м. Перед приведением аппарата в действие поджигалась нить с горючим составом, от нее воспламенялся лоток, затем открывался кран и струя воспламенялась. Давление в резервуаре поднималось закачиванием углекислоты. При первом эксперименте выброс горящей огнесмеси продолжался около двух минут, это было зрелище грандиозного пожара. Горящие струя и брызги с ревом летели на расстояние до 70 м, потом еще 5 мин горела земля. Величко и Михельсон обратили внимание Фидлера на его обещание в письме в ГИУ обеспечить дальность выброса горящей огнесмеси 125-150 м[36]. Фидлер дал пояснение, что эти результаты получены зимой, сейчас он опасается поджечь находящийся рядом лес.

Рисунок 14 - Крепостной огнемет Фидлера, продемонстрированный русским инженерам на его опытной станции под Берлином 15-16 июля 1910 г. (ст. ст.) [1]

Рисунок 14 - Крепостной огнемет Фидлера, продемонстрированный русским инженерам на его опытной станции под Берлином 15-16 июля 1910 г. (ст. ст.) [1]

Ему не поверили, поэтому на следующий день он повторил эксперимент без поджигания огнесмеси. Но ее уже было мало, давление в 20 атм создать в резервуаре не удалось. При давлении 17 атм выброс горючей жидкости достиг 80 м, поджечь ее на земле он не решился.

Крепостной аппарат, как и осадный, Величко и Михельсон признали еще недостаточно доработанным и не обладающим дальностью выстрела, которая могла бы сделать его пригодными для боевого применения. Фидлер тщетно пытался их убедить в том, что дальность выстрела можно увеличить еще и путем удлинения шланга для подачи огнесмеси на брандспойт. По его экспериментальной оценке, оба огнемета, крепостной и осадный, могли работать при шланге длинной до 200 м. Приобретение тяжелых огнеметов Величко и Михельсон посчитали преждевременным, однако от них не отказалось германское военное ведомство[37] (рисунок 15).

Хотя оба русских генерала не оценили перспективу тяжелых огнеметов, но перспектива огнеметного оружия в целом была ими понята правильно. В заключении по ранцевому огнемету они указали на необходимость приобретения у Фидлера ранцевых аппаратов и проведения с ними опытов в России, что могло бы «дать толчок для работы мысли наших саперных офицеров по пути применения огненной струи вообще к делу войны, помимо указанных выше случаев».

Рисунок 15 - Повышение дальности выстрела тяжелого огнемета Гроф путем удлинения шланга, подающего огнесмесь на брандспойт [10]

Рисунок 15 - Повышение дальности выстрела тяжелого огнемета Гроф путем удлинения шланга, подающего огнесмесь на брандспойт [10]

На основании их доклада 7 октября 1910 г. (ст. ст.) Инженерный комитет ГИУ рекомендовал руководству управления войти в контакт с изобретателем на предмет приобретения не менее 10 полных комплектов ранцевых аппаратов с соответствующим количеством выбрасываемых им дымного и бездымного составов. От Фидлера также потребовали открыть русскому военному ведомству секрет всех химических составов и автоматического зажигателя. Общая сумма ассигнований, предполагаемых для выделения изобретателю, составила 10 тыс. рублей.

Испытывавший финансовые трудности изобретатель на все условия русских согласился и даже пообещал за эти деньги предоставить более совершенные ранцевые огнеметы, чем он показал Величко и Михельсону под Берлином[38], а также приложить к ним подробную инструкцию по их использованию, 100 штук автоматических зажигателей[39] и 10 пудов дымной и бездымной жидкости. Но начальник ГИУ инженер-генерал Н.Ф. Александров (1851-1915) в докладе Военному министру А.А. Поливанову (1855-1920) от 20 марта 1911 г. привел те же формально правильные аргументы против огнеметов Фидлера, которые появились у его предшественника после испытаний на полигоне под Ижорой[40]. Он предложил аппараты не приобретать, «а пока следить за результатами опытов над ними за границей». Толчка «дляработы мысли наших саперных офицеров...» не последовало.

Патенты Фидлера.

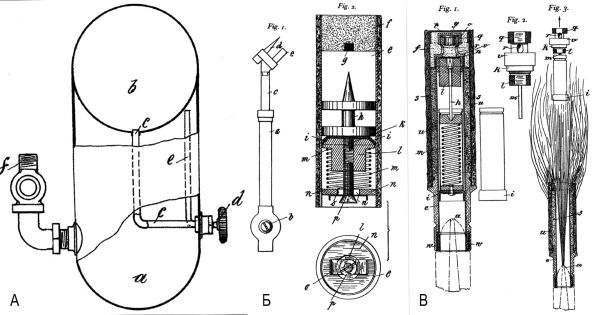

Уже после Первой мировой войны французские власти обнаружили, что Фидлер запатентовал во Франции свои огнеметы, где не скрывалось их военное предназначение (французский патент 423.836 от 19.12.1910 г.). Не менее французов оконфузились британцы, выдав Фидлеру патент-аналог за № 30161 с датой приоритета 29.12.1910 г.

После испытаний огнеметов в России Фидлер учел, что углекислота растворяется в огнесмеси, превращая ее в подобие «сельтерской воды»[41], поэтому он отделил огнесмесь движущейся стальной перегородкой от пространства, где должно происходить расширение газа. Тем самым он исключил вспенивание огнесмеси и падение давления в резервуаре во время огнеметания, и создал направление конструирования поршневых огнеметов. Таким образом запатентованными оказались конструкции огнеметов, пригодные к боевому применению. Немцы и австро-венгры их использовали в первые годы войны под названием Kleif.М.1912. На схемах, приведенных в описаниях к обоим патентам, изображены люди в военной форме и даже в каске, типичной для кайзеровской армии. Через 4 года эти нарисованные огнеметы и люди неожиданно для союзников материализовались на фронте (рисунок 16)[42].

Конфуз заключался не в факте выдаче самих патентов, Фидлер не нарушал патентного законодательства этих стран. Он действовал в соответствии со ст. 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 29 марта 1883 г., предусматривавшей, что в отношении охраны промышленной собственности «каждое из Договаривающихся государств обязано предоставлять гражданам других Договаривающихся государств тот же объем охраны, какой оно предоставляет своим гражданам»[43].

Рисунок 16 - Недальновидность союзников и умелое патентование Фидлера (А. Австрийский солдат с довоенным Kleif М.1912 [6]. Б. Варианты огнемета Kleif и способы его применения, запатентованные в 1910 г. во Франции и Великобритании (патенты-аналоги французский 423.836 от 19.12.1910 г.; британский 30161 от 29.12.1910 г.). Огнеметчик использует специальное снаряжение, защищающее его от брызг пламени в случае внезапной перемены ветра. Под патент также подпадает конструкция ранцевого огнемета с двумя резервуарами для огнесмеси, показанные Величко и Михельсону под Берлином (fig. 5); огнемет, показанный комиссии ГИУ на Ижорском полигоне (fig. 3); еще не существующий поршневой огнемет (fig. 4); способ огнеметания вне видимости противника и устройство, позволяющее осуществление такого способа (fig. 7, 8))

Рисунок 16 - Недальновидность союзников и умелое патентование Фидлера (А. Австрийский солдат с довоенным Kleif М.1912 [6]. Б. Варианты огнемета Kleif и способы его применения, запатентованные в 1910 г. во Франции и Великобритании (патенты-аналоги французский 423.836 от 19.12.1910 г.; британский 30161 от 29.12.1910 г.). Огнеметчик использует специальное снаряжение, защищающее его от брызг пламени в случае внезапной перемены ветра. Под патент также подпадает конструкция ранцевого огнемета с двумя резервуарами для огнесмеси, показанные Величко и Михельсону под Берлином (fig. 5); огнемет, показанный комиссии ГИУ на Ижорском полигоне (fig. 3); еще не существующий поршневой огнемет (fig. 4); способ огнеметания вне видимости противника и устройство, позволяющее осуществление такого способа (fig. 7, 8))

Конфуз состоял в другом - лежавшее «под носом» у британцев и французов уже доработанное и не засекреченное изобретение, имевшее военное значение, не было оценено экспертами с военной точки зрения. Соответственно, не было предпринято никаких действий для разработки аналогичных боевых средств, пусть даже начав с покупки патента.

Сейчас это кажется странным. Но тогда такие изобретения смотрелись даже более чем странно. Предложенное Фидлером оружие, его разнообразные технические решения выбивались из «общих представлений» о будущей войне, уже спланированной Генштабами пяти могучих империй. Никто не собирался кормить вшей в окопах четыре года[44]. Стремительный натиск пехоты с развевающимися знаменами, под аккомпанемент шрапнельных и картечных залпов полевых орудий, катимых за пехотными цепями - и победа! Так виделась война накануне первого августа 1914 г. Траншейной бойне с огнеметами на ней места не было даже в кошмарном сне (рисунок 17).

В ноябре – декабре 1910 г. Фидлер, видимо, опасаясь, что демонстрация огнеметов русским инженерам приведет к их копированию в России, попытался получить российский патент (привилегию) на ранцевый огнемет со следующей формулой изобретения:

1. Приспособление для образования большой массы пламени, отличающееся резервуаром, приспособленным для переноски на спине, наполненным горючей жидкостью и соответственным газом, причем, при открытии регулирующего прибора, жидкость выбрасывается в отверстие в виде струи и зажигается посредством приводимого одновременно в действие зажигательного прибора.

2. Форма резервуара, отличающаяся тем, что для предупреждения потери давления и образования пены, в надлежащем месте устраивается промежуточное днище, преграждающее соприкосновение газа и жидкости и ограничивающее таковое небольшое отверстие, причем с целью усиления действия на отверстие вставлены, кроме того, сифонная трубка или клапан.

Рисунок 17 - Траншейная война. На картине неизвестного художника показано отражение германскими огнеметчиками атаки противника в лабиринте полуразрушенных окопов. Изображены два Kleif M.1915 поздней модели. Один Kleif на спине у солдата. Другой установлен на дне окопа. Брандспойт от последнего вынесен вперед и на правый фланг, и там замаскирован. Шланг для подачи огнесмеси на брандспойт перекинут через бруствер окопа. В мешках под левой рукой солдат ручные гранаты [45]

Рисунок 17 - Траншейная война. На картине неизвестного художника показано отражение германскими огнеметчиками атаки противника в лабиринте полуразрушенных окопов. Изображены два Kleif M.1915 поздней модели. Один Kleif на спине у солдата. Другой установлен на дне окопа. Брандспойт от последнего вынесен вперед и на правый фланг, и там замаскирован. Шланг для подачи огнесмеси на брандспойт перекинут через бруствер окопа. В мешках под левой рукой солдат ручные гранаты [45]

Рисунок 18 - Частные технические решения Фидлера

(А. Варианты применения огнеметов: показано совместное использование Клейфов и Грофов, когда струя огнесмеси большого огнемета воспламеняется горящей струей малого (fig. 2); использование обоих огнеметов одновременно (fig. 3); выброс на гласис пламени с помощью длинного шланга от огнемета, находящегося в защищенном убежище (fig. 5) (германский патент 256286 от 18.07.1909 г.).

Б. Телескопический брандспойт, автоматически удлиняющийся на полную длину при поступлении огнесмеси (так огнеметчик отдалялся от жара горящей струи); и поперечный разрез муфты, удерживающий выдвинувшийся на полную длину брандспойт, пока он не будет переведен в исходное состояние рукой огнеметчика (германский патент 256832 от 19.11.1911 г.) [3])

Форма выполнения резервуара, согласно п. 1 отличается тем, что для облегчения переноса, вместо одного резервуара устроены два сообщающихся между собой наверху и внизу отдельных резервуаров, емкостью каждый на половину меньше первого.

В связи с указанными в п. 1-3 резервуарами устройство сосуда сгущенного газа на резервуарах таким образом, а после наполнения газом резервуаров снимается с последних.

Формы выполнения приспособления согласно п. 1-4 в таком роде, что конец мундштука для струи устраивается не прямым, а изогнутым, причем может быть установлена под любым углом, дабы направить струи пламени также под соответствующим углом[46].

Предложенная Фидлером формула подминала под себя развитие струйных ранцевых беспоршневых (п. 1) и поршневых (п. 2) огнеметов в России.

Рисунок 19 - Частные технические решения Фидлера

Рисунок 19 - Частные технические решения Фидлера

(А. Расположение баллона со сжатым газом внутри емкости с огнесмесью (германский патент 265400 от 20.09.1911 г.). Б. Держатель зажигателя (справа) и простой зажигатель (слева) (германский патент 256285 от 20.09.1911 г.). В. Более сложный зажигатель Фидлера, устанавливался на германские огнеметы разных типов всю войну. Работал следующим образом: при открывании шлангового крана находящаяся под сильным давлением огне- смесь двигала ударник по направлению к папковому кружку. Ударник встречал сопротивление, пружина сжималась до тех пор, пока острие ударника не прокалывало папковый кружок, после чего пружина распрямлялась, ударник накалывал капсюль, капсюль воспламенялся и поджигал пороховой заряд, тот, в свою очередь, огнесмесь (германский патент 2700930от 30.01.1912 г.) [3,4])

Но не тут-то было. Заявка рассматривалась в том же инженерном комитете, где и ранее - сами огнеметы. Инженерный комитет постановил уведомить Отдел промышленности Министерства торговли и промышленности, что приспособление инженера Фидлера является «в сущности новым боевым средством, могущим найти применение в военном деле, а на таковые изобретения, в согласно ст. 176 Уст. О промышленности, привилегии не выдаются»[47].

Запатентовав в Германии и ведущих европейских странах конструкцию огнемета в самом общем виде, Фидлер приступил к формированию патентной защиты частных технических решений, патентование которых третьими лицами могло бы затруднить ему использование основного изобретения (рисунки 18 и 19)[48].

Таким образом, почти все огнеметы Первой мировой войны, за исключением опоздавшего на войну русского фугасного огнемета СПС, конструктивно соответствовали трем типам огнеметов, разработанным Фидлером. Они включали один или несколько резервуаров, содержавших горючую жидкость, выбрасываемую силой сжатого газа через гибкий рукав, заканчивающийся брандспойтом. При выходе из брандспойта жидкость посредством специального автоматического приспособления поджигалась.

Всего было создано не менее 6 модификаций фидлеровских ранцевых огнеметов: Kleif М.1912, М.1914, М.1915 (ранняя модель), М.1915 (поздняя модель), М.1916 и М.1917 средний (mittlere Flammenwerfer, M.1917). Их фотографии обычно приводятся в книгах о Первой мировой войне. Внешние различия между Клейфа- ми разных моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Внешние различия между Клейфами разных моделей*

Примечание.

*По работам Wictor Th. [3, 6].

В самом общем виде огнеметы Первой мировой войны делили на три группы. Тяжелые - выбрасывали горящую струю на дальность от 40 до 120 м (британский Ливенсовский большой галерейный огнемет, германский Гроф М.1912, французский Schilt № 1 и др.), средние - 30-40 м (германский Kleif М.1917, британский полупор- тативный огнемет Ливенса и др.) и малые ранцевые - 15-35 м (германский Векс M.1917; русский огнемет Александрова и др.) (таблица 2). В каждой стране были приняты свои критерии отнесения огнемета к той или иной группе. Для увеличения количества выстрелов и их дальности шланги однотипных огнеметов (обычно два, три и реже четыре) соединяли в один брандспойт через соединительную муфту (рисунок 20).

Появление огнеметного вооружения - пример прозорливости одиночек в развитии военной техники и недальновидности тех, кто по должности отвечал за перевооружение армии новыми средствами ведения войны. В марте 1911 г., благодаря недальновидности военного министра В.А. Сухомлинова[49], его помощника А.А. Поливанова и начальника ГИУ инженер-генерала Н.Ф. Александрова бесславно закончилась предвоенная огнеметная эпопея в России.

![Рисунок 20 - Огнеметы Первой мировой войны

(А. Ливенсовский большой галерейный огнемет (Великобритания).

Б. Тяжелый (траншейный) огнемет Schilt № 1 (Франция).

В. Легкий (ранцевый) огнемет Девиса-Боурнонвиля (D-B) № 3 (США).

Г. Легкий (ранцевый) огнемет Векс (Германия).

Д. Соединенные огнеметы: слева - тройной облегченный Гроф M.1916 (Германия); справа - схема соединения четырех тяжелых французских огнеметов L1. По [6,10])](https://www.supotnitskiy.ru/wp-content/uploads/2022/01/stat139-20.jpg)

Рисунок 20 - Огнеметы Первой мировой войны (А. Ливенсовский большой галерейный огнемет (Великобритания). Б. Тяжелый (траншейный) огнемет Schilt № 1 (Франция). В. Легкий (ранцевый) огнемет Девиса-Боурнонвиля (D-B) № 3 (США). Г. Легкий (ранцевый) огнемет Векс (Германия). Д. Соединенные огнеметы: слева - тройной облегченный Гроф M.1916 (Германия); справа - схема соединения четырех тяжелых французских огнеметов L1. По [6,10])

И нет никакого смысла современным российским авторам заниматься историческими приписками в установлении приоритета в создания отечественного огнемета[50]. Россия сейчас лидер в огнеметном оружии, цена за это лидерство уплачена кровью в Первой мировой войне. Важнее не повторять такие ошибки в будущем и не упустить из виду инкубационные периоды новых поколений оружия, о появлении которых, кстати, могут сигнализировать патенты на технические решения, выбивающиеся из «общих представлений».

Таблица 2 - Огнеметы Первой мировой войны (по Wictor Th. [6])

| Тип | Модель | Размеры (высота и диаметр), дюймы | Масса заполненного, фунты | Емкость по огнесмеси, галлоны | Дальность выброса огнесмеси, футы* | Продолжительность выброса огнесмеси, сек* |

| Государства Центрального блока | ||||||

| Германская империя | ||||||

| Тяжелый | Большой огнемет (grosse Flammenwerfer M.1912; Grof) | 40х20 | 650 | 45 | 115-130 | 45 |

| Облегченный большой огнемет (Lichtgrof M.1916) | (ка) 40х12 | 297 | 26 | 131 | 45 | |

| Двойной облегченный огнемет (double! Lichtgrof M.1916) | (ка) (40х12)х2 | 504 | 52 | 131 | 70 | |

| Тройной облегченный огнемет (triple Lichtgrof M.1916) | (ка) (40х12)х3 | 891 | 78 | 131 | 120 | |

|

Средний

|

Средний огнемет (mittlere Flammenwerfer, M.1917; Kleif) | 23,6x9,8 | 68 | 4,2 | (0,2 сопло) 72 (0,3 сопло) 105 |

(0,2 сопло) 15 (0,3 сопло) 12 |

| Двойной средний огнемет (doublel Kleif M.1917) | (23,6х9,8)х2) | 136 | 8,4 | 66 | 15 | |

| Малый | Малый огнемет (kleine Flammenwerfer M.1912; Kleif ) | 23,6x9,8 | 71 | 4,2 | 66 | 15 |

| Малый огнемет M.1914 (Kleif M.1914) | 23,6x9,8 | 71 | 4,2 | (0,2 сопло) 50-60 (0,3 сопло) - ? | (0,2 сопло) 15 (0,3 сопло) -? | |

| Kleif M.1915 (ранняя модель) | 18x10 | 70 | 5 | (0,2 сопло) 83 (0,3 сопло) - ? | (0,2 сопло) 20-25 (0,3 сопло) - ? | |

| Kleif M.1915 (поздняя модель) | 18x10 | 70 | 5 | (0,2 сопло) 83 (0,3 сопло) - ? | (0,2 сопло) 20-25 (0,3 сопло) | |

| Двойной Kleif M.1915 | (18x10) x2 | 140 | 10 | - | (0,4 сопло) - ? | |

| Kleif M.1916 | 23,6x9,8 | 68 | 4,2 | (0,2 сопло) 72 (0,3 сопло) 105 | (0,2 сопло) 15 (0,3 сопло) 12 | |

| Двойной Kleif M.1916 | (23,6x9,8) x2 | 136 | 8,4 | (0,4 сопло) 100-116 | (0,4 сопло) 22 | |

| Сменный аппарат (Wechselapparat M.1917; Wex) | (ка, диаметр) 18 | 55 | 2,9 |

(0,2 сопло) 82 (0,3 сопло) 98 |

(0,2 сопло) 20 (0,3 сопло) 9 |

|

| Австро-Венгерская империя | ||||||

| Тяжелый | Большой огнемет (Grosse 200/ M.15 flammenwerfer) | (ка) 42x22 | 700 | 53 | 200 | 15 |

| Средний | Средний огнемет (mittlere 50/ М 15. Flammenwerfer) | (ка) 34x10 | 200 | 13,2 | 98 | 15 |

| Средний огнемет (mittlere 50/ М 15а Flammenwerfer) | (ка) 34x10 | 200 | 13,2 | 98 | 15 | |

| Двойной средний огнемет (double mittlere 50/ М. 15 Flammenwerfer) | (ка) 34x10 | 400 | 26,4 | 98 | 30 | |

| Малый | Kleif M.1912 | 23,6x9,8 | 71 | 4,2 | 66 | 15 |

| Kleine 22l M. 15 Flammenwerfer | (ка) 21x8 | 75 | 6 | (0,16 сопло) 80 | (0, 16 сопло) 15 | |

| Kleine 15l M. 16 Flammenwerfer | (ка) 19x7,5 | 60 | 4 | (0,16 сопло) 70 | (0, 16 сопло) 15 | |

| Болгария | ||||||

| Тяжелый | Облегченный большой огнемет (Lichtgrof M.1916) | (ка) 40x12 | 297 | 26 | 131 | 45 |

| Средний | Средний огнемет (mittlere Flammenwerfer, M.1917; Kleif) | 23,6x9,8 | 68 | 4,2 | (0,2 сопло) 72 (0,3 сопло) 105 |

(0,2 сопло) 15 (0,3 сопло) 12 |

| Малый | Сменный аппарат (Wechselapparat M.1917; Wex) | (ка) 18 (диаметр) | 55 | 2,9 |

(0,2 сопло) 82 (0,3 сопло) 98 |

(0,2 сопло) 20 (0,3 сопло) 9 |

| Османская империя | ||||||

| Средний | Средний огнемет (mittlere Flammenwerfer, M.1917; Kleif) | 23,6x9,8 | 68 | 4,2 | (0,2 сопло) 72 (0,3 сопло) 105 |

(0,2 сопло) 15 (0,3 сопло) 12 |

| Малый | Kleif M.1912 | 23,6x9,8 | 71 | 4,2 | 66 | 15 |

| Государства Антанты | ||||||

| Франция | ||||||

| Тяжелый | Hersent-Thiron | (40x16)x4 | 3968 | 132 | 230-260 | 20 |

| L1 | (ка) (28x12)x3 | 794 | 36 | 200 | 20 | |

| L2 | (ка) (24x11)x4 | 661 | 32 | 150 | 17 | |

| Schilt № 1 | 47,2x13 | 276 | 21 | 115 | 20-25 | |

| Schilt № 1 bis | 25x13 | 187 | 14,5 | 115 | 15-20 | |

| Средний | Schilt № 2 | 24x11 | 110 | 8 | 50 | 20 |

| Малый | Chapal | (22x5,5)x2 | 54 | 4,4 | 66 | - |

| P3 | (ка) 20x8 | 53 | 3,7 | 92 | 15 | |

| P4 | (ка) 18x8 | 42 | 2,6 | 75 | 10 | |

| Schilt № 3 (ранняя модель) | 23x7,3 | 51 | 4,2 | 50 | 10 | |

| Schilt № 3 (поздняя модель) | 23x7,3 | 51 | 4,2 | 50 | 10 | |

| Schilt № 3 bis | 22x8 | 66 | 4 | 66 | 5-10 выстрелов | |

| Италия | ||||||

|

Тяжелый |

HersentThirion- | (40x16)x4 | 3968 | 132 | 230-260 | 20 |

| Lagunari | 23x13 | 190 | 15 | 115 | 15-20 | |

| Schilt № 1 | 47,3x13 | 276 | 21 | 115 | 20-25 | |

| Schilt № 1 bis | 25x13 | 187 | 14,5 | 115 | 15-20 | |

| Средний | Schilt № 2 | 24x11 | 110 | 8 | 50 | 20 |

| Малый | DLF | 17,7x7 | 40 | 3,2 | 50-66 | 15 |

| Огнемет с пульсирующей струей и автоматическим зажигателем (intermittent Jet) | (20x4,8)x2 | 53 | 3,2 | 50-66 | 15 | |

| Модифицированный итальянский Schilt № 3 bis | 22x8 | 66 | 4 | 66 | 5-10 выстрелов | |

| Schilt № 3 (ранняя модель) | 23x7,3 | 51 | 4,2 | 50 | 10 | |

| Schilt № 3 (поздняя модель) | 23x7,3 | 51 | 4,2 | 50 | 10 | |

| Соединенное Королевство | ||||||

| Тяжелый | Ливенсовский большой галерейный огнемет (Livens large gallery flammenwerfer) | (ка) 4x50 | 4000 | 288 | 336 | 4 мин |

| Батарея Винсента (Vincent battery model) | (48x16)x4 | 950 | 96 | 270 | 11-50 или 16 выстрелов с общим временем более 3 мин | |

| Батарея Винсента нового типа (Vincent new-type battery model) | (48x14)x4 | 687 | 92 | 270 | 11-50 или 16 выстрелов с общим временем более 3 мин | |

| Средний | Полу-портативный Ливенса (Livens semi-portable) | (48x14)x4 | 150 | 14 | 105 | 30 |

| Малый | Hall | - | 50 | 4 | 100 | 15 |

| Hay flame gun | 35x5,5 | 66 | 2,6 | 66 | 15 | |

| Lawrence Model 1917 | (ка) 19x8 | 40 | 3 | 135 | 16 | |

| Norris | (ка) 24x9 | 85 | 6,5 | 105 | 18 | |

| Россия | ||||||

|

Тяжелый

|

Генерала Ершова | - | - | - | - | - |

| Ливенсовский большой галерейный огнемет (Livens large gallery flammenwerfer) | (ка) 4x50 | 4000 | 288 | 336 | 4 мин | |

| Товарницкого траншейный | 39x20 | 423 | 53 | 115-180 | 1 мин или 3 мин выстрелами | |

| Батарея Винсента (Vincent battery model) | (48x16)x4 | 950 | 96 | 270 | 11-50 или 16 выстрелов с общим временем более 3 мин | |

| СПС (фугасный) | - | 70 | - | 135 | 1-2 | |

| Малый | Александрова | - | - | - | 45-60 | - |

| Горбова | - | - | 45-60 | - | - | |

| Lawrence Model 1917 | (ка) 19x8 | 40 | 3 | 135 | 16 | |

| Тили-Госкин | (ка) 22x6 | 40 | - | 150 | 3 мин с перерывами или 25 с непрерывно | |

| Товарницкого ранцевый | (ка) 21x6 | 55 | 4 | 50-100 | 50-55 | |

|

Неизвестная модель |

Система Арxангельского | - | - | - | - | - |

| Соединенные Штаты | ||||||

| Тяжелый | Паровой огнемет Адамса (Adams steam flammenwerfer) |

40x30 (бойлер) |

1800 | 9/мин | 44 | 2-3 мин |

| Огнемет парапетного типа (parapet type) | - | - | - | 80 | - | |

| Малый | Огнемет Бойда № 3 (Boyd № 3) | (ка) (21x7)x2 | 80 | 5 | 90-130 | 20 |

| Огнемет Девиса-Боурнонвиля (Davis-Bournonvvilie, D-B) № 3 | (ка) 20x6 | 70 | 5 | - | 15 | |

| Метатель пламени Кнапсака (Knapsack Flame Projector) Mark I | - | 50 | - | - | - | |

| Греческий легион | ||||||

| Малый | Модифицированный итальянский Schilt № 3 bis | 22x8 | 66 | 4 | 66 |

5-10 выстрелов |

|

Примечание. (ка) - размер канистры *Размер сопла указан в дюймах. |

||||||

В других странах, за исключением Германии, перед Первой мировой войной представления об огнеметном оружии были еще менее «продвинутыми», чем в России. До масштабного применения немцами огнеметов в 1915 г. ни Россия, ни ее союзники по Первой мировой войне огнеметами серьезно не занимались. Когда фронт потребовал насыщения пехотных и саперных частей огнеметным вооружением, собственных наработок у держав Антанты не было. «Сырые варианты» огнеметов пришлось разрабатывать во время войны заново, в спешке, путем различных импровизаций, затрачивая многократно большие суммы денег и ресурсы, чем при планомерной подготовке в мирное время.

Если с огнеметами все сейчас ясно, то судьба их создателя, инженера Фидлера, остается сплошным белым пятном. После принятия на вооружение германской армии в 1912 г. огнеметов, сведения о нем становятся все более неопределенными. Известно, что до 1917 г. изобретатель огнемета официально числился владельцем фирмы «Огнеметательные приборы Рихарда Фидлера». После 1917 г. эту фирму уже возглавлял некий Артур Штейниц, имевший чин армейского капитана, а также двое его помощников. Существует версия, согласно которой Фидлер, друживший с будущим знаменитым германским огнеметчиком Б. Реддеманом (1870-1938) еще до войны, с началом боевых действий поступил добровольцем в войсковую часть под командованием последнего, где постепенно дослужился до офицерского чина. В общем списке офицерских чинов германской армии за 1917 г. числился обер-лейтенант Фидлер (без указания имени), кавалер железного креста 2-го класса, состоявший в саперной части. Предполагается, что

Фидлер погиб в 1917 г. во время одного из боевых выходов, чем и объясняется его «окончательное исчезновение» в этом году[51]. Достоверна ли эта версия, судить трудно. Изобретатель огнеметов канул в пучине времени. Нет ни его фотографий, ни официальных дат рождения и смерти, ни сведений о его семье, родителях. И вряд ли это случайно. Сохранились только описания к его патентам, да некоторые рассекреченные документы на русском языке, где упоминается его имя - рукописи ведь не горят.

Благодарности

Выражаю свою глубочайшую признательность заместителю начальника отдела информационного обеспечения РГВИА Михаилу Сергеевичу Нешкину - создателю виртуальной выставки «Пламя в окопах». URL: http://www.rusarchives.ru/projects/rgvia-plamya-v-okopah/index.html (дата обращения: 12.06.2018) и американскому историку Thomas Wictor, посвятившему немало страниц своих фундаментальных трудов истории российский огнеметов Первой мировой войны.

Информация о конфликте интересов

Автор заявляет, что исследования проводились при отсутствии любых научных, коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Сведения о рецензировании

Статья прошла открытое рецензирование двумя рецензентами, специалистами в данной области. Рецензии находятся в редакции журнала.

Список источников

1. Карагодин К.Н. Положение вопроса об огнеметании до 1914 г. и применение огнеметов в войну 1914-1918 гг. Материалы по истории войны 1914-1918 гг. В 3 кн. / Под. ред. Величко К.И. М.: 1919. Кн. 2. С. 1-90.

2. Англо-бурская война 1899-1902 годов глазами российских подданных. В 13 томах. Т. 5. М.: 2012.

3. Wictor Th. German flamethrower pioneers of World war I. Schiffer Military History, Atglen, PA., 2007.

4. Тейне Х. Ударные войска и огнеметы. М.-Л, 1927.

5. Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1943.

6. Wictor Th. Flamethrower troops ofWorld War I: The Central and Allied Powers. Schiffer Military History, Atglen, PA., 2010.

7. Ардашев А.Н., Федосеев С.Л. Огнеметные танки и ручные огнеметы в бою. М., 2014.

8. Соловьев Н.К. Теоретические основы устройства дымовых и огнеметных систем. М., 1946.

9. Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах Мировой войны 1914-1918 гг.: Краткий исторический очерк. Науч. ред. и коммент. Супотницкого М.В. М., 2008.

10 Wictor Th. German assault troops of World War I. Organisation. Tactics. Weapons. Equipment. Orders of battle. Uniforms. Schiffer Military History, Atglen, PA., 2012.

11 Lefebure V. The riddle of the Rhine. Chemical strategy in peace and war. London, 1921.

12 Версальский мирный договор. Итоги империалистической войны. Серия мирных договоров / Под. ред. Ключникова Ю., Сабанина А. М., 1925.

13 Шпанов Н.Н. Джеймс Уатт. М., 2010.

14 Эрр Ф. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1941.

15 Белаш Е.Ю. Первая мировая. Тайны и факты истории. М., 2017.

16 Сухомлинов В.А. Воспоминания. СПб., 2015.

Об авторе

Федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Научный центр» Министерства обороны Российской Федерации. 105005, Российская Федерация, г. Москва, Бригадирский переулок, д. 13. Супотницкий Михаил Васильевич. Главный специалист, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.

Контактное лицо: Супотницкий Михаил Васильевич; 27nc@mil.ru

ENGINEER RICHARD FIEDLER AND HIS FLAMETHROWER EPIC IN RUSSIA ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR

Federal State Budgetary Establishment

«27 Scientific Centre» of the Ministry of Defence of the Russian Federation, Brigadirskii Lane 13, Moscow 105005, Russian Federation

The appearance of flamethrowers as weapons is an example of the sagacity of lone individuals in the development of military equipment. Prior to World War I the German engineer Richard Fiedler invented the workable specimens of portable backpack (light) flamethrowers, trench (heavy) flamethrower, automatic igniters to flamethrowers, telescopic automatic flamethrower and other inventions, related to flamethrowing technology. Fiedler managed to reach the gunreach of jet flamethrowers to the distances that are difficult to cover even today, and also to substantiate the tactical methods of their application. Fiedler's flamethrowers were successfully tested in Russia and in Germany in 1909-1910. Using the financial interest of Fiedler, the specialists of the Chief Engineering Directorate of the Russian Military Ministry reached an agreement with him for the purchase of the latest model of the backpack flamethrower, compositions of fire mixtures for various purposes, and certain details of flamethrowers, which he kept secret as his «know-how». However, this line was closed in Russia in 1911 by the Military Minister V.A. Sukhomlinov and his assistant A.A. Polivanov on formal grounds. Fiedler's inventions were not scrutinized by the military establishment of Great Britain and France at all. The opportunity to acquire a new type of weapons was missed for Russia and Entente Powers from the very beginning. The main reason for the indifferent attitude towards flamethrowers in the prewar period was the false ideas about the future war as a maneuverable and quick. The patents for technical solutions beyond the scope of «general ideas» about the means of warfare were also underestimated. But later they became harbingers of the emergence of new directions for the creation of weapons. It is important to take this fact into account while choosing the most promising directions for the creation of military equipment. In Germany, after almost a decade of tests and doubts, Fiedler's flamethrowers were accepted for service and delivered to pioneer detachments in 1912. They were improved and used effectively throughout the war. The Allies were to make their own flamethrowers themselves in the course of war, hastily, mainly from German models. There is no reliable information about the inventor's fate after 1912.

Keywords: Automatic igniter; Wex; Germany; Chief Engineering Directorate (CED); Grof; Ziegern- Korn; Kleif; fire barrier; patent; World War I; portable flamethrower; Richard Fiedler; Russia; dry ditch; telescopic projector; emplaced flamethrower; injection unit.

For citation: Supotnitskiy M.V. Engineer Richard Fiedler and his flamethrower epic in Russia on the eve of the First World War // Journal of NBC Protection Corps. 2017. V. 2. № 3. P. 64-89.

Acknowledgments

The author offers his sincere thanks and deep gratitude to the Deputy Head of the Information Support Department of the RGVIA, Mikhail Sergeyevich Neshkin - the organizer of the virtual exhibition «Flame in the Trenches» URL: http://www.rusarchives.ru/ projects/rgvia-plamya-v- okopah/index.html # (date: 12.06.2018) and to the American historian Thomas Wictor, who has dedicated lots of pages of his fundamental works to the history of Russian flamethrowers in World War I.

Conflict of interest statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Peer review information